『機動戦士ガンダム ジークアクス』第4話「魔女の戦争」は、戦闘描写、演出、伏線、そして物語構造のすべてが詰まった重要回として大きな注目を集めています。

特に“赤いガンダム”と対峙した新キャラ・シイコの描写には、「ガンダム」シリーズの歴史と重なる要素、そしてファンの記憶を揺さぶるオマージュが巧みに盛り込まれていました。

この記事では、映像演出、キャラクター設定、メカニズム、シリーズ文脈、さらにはネットスラング的な用語「ユニカム」までをも独自視点で解析。『ジークアクス』の第4話に隠された深層構造を徹底的に読み解いていきます。

この記事を読むとわかること

- ジークアクス第4話の重要伏線と演出の意味

- 赤いガンダムとC子の正体、修ジの目的の考察

- “ユニカム”や“ララァ音”に込められたメタ構造

第4話の核心──シイコの選択が示した「ニュータイプの宿命」

第4話「魔女の戦争」は、ジークアクスという作品全体のテーマを象徴するかのようなエピソードでした。

その中心にいたのが、シイコ──家庭を捨てて戦場に舞い戻った“魔女”です。

彼女の選択には、ニュータイプという存在に対する深い憎悪と、そしてかつて抱いた希望が交差しています。

平穏な家庭を捨てた“魔女”の戦争動機

第4話で強烈な印象を残したのが、シイコというキャラクターの矛盾した存在感でした。

彼女は「夫と子どもがいる家庭持ち」でありながら、地上戦への出撃を志願し、CRSのクラ場に赤いガンダムと対峙するパイロットとして現れます。

その背景には、かつて信じたニュータイプという概念に裏切られた絶望と復讐の意志があるように思えました。

劇中で彼女は「私のために〇ね、ニュータイプ」と吐き捨てるように言い放ちます。

このセリフは単なる敵意ではなく、「自分は選ばれなかった」という深い失望の表現であり、ニュータイプという神話を壊したいという意志の現れなのです。

最期の演出に潜む『Vガンダム』カテ公の影

またシイコの最期の演出には、強烈な既視感を覚えたファンも多いはずです。

彼女の最後は『Vガンダム』に登場するカテジナ・ルース──いわゆる「カテ公」のラストと強くシンクロしています。

どちらも平穏な未来を捨てて戦争に囚われた女性であり、物語後半で主人公との戦闘を経て命を落とすという構造が酷似しています。

さらに注目すべきは、シイコが亡くなる間際に浮かべた微笑です。

そこには、彼女が最期の瞬間に「普通の人生」へと再び想いを馳せた可能性が感じられました。

この演出は、まるで「命の終わりによってしか日常へ戻れない」という、ニュータイプの宿命そのものを象徴しているようでした。

赤いガンダムの“覚醒演出”は何を意味するのか?

第4話において、赤いガンダムの覚醒シーンはシリーズでも異質な演出であり、物語の核心を象徴する重要な場面となりました。

“ピピピピ…”と起動音と共に広がる粒子空間、そしてララーのような声──視覚と聴覚を刺激する演出が視聴者に強い印象を与えます。

この場面に込められた意味を紐解くことで、ジークアクスが問いかけている「ニュータイプとは何か?」が浮かび上がってきます。

アルファイコミュ起動時の「ララァ音」の正体とは

赤いガンダムが起動した際に響くのは、劇中でも印象的な「ララァ音(ララーン…)」と呼ばれるサウンドです。

これはファーストガンダムで、アムロがララァと共鳴する際に聞こえた“声なき声”を想起させます。

このララァ音の演出は、ジークアクス世界が正史ララァと繋がっている可能性を示唆すると同時に、ニュータイプの“生と別れが交錯する領域”を視覚化したものと解釈できます。

また、ゼクノバ発生時と同様の緑粒子が拡がることからも、このガンダムにはサイコフレームに近い感応技術が内蔵されている可能性が高いです。

ララァ音は“記憶の干渉”ではなく、現在進行形の感応現象として描かれている点にも注目が必要です。

共感から導かれた“ガンダムに従う者”としての修ジ

第4話では、主人公・シュウジが「ガンダムが言ったからだ」という理由でシイコを〇害するシーンがあります。

このセリフは決して比喩ではなく、赤いガンダム──すなわちアルファイコミュが修ジの行動を直接制御している可能性を示しています。

これはニュータイプの共感を超えた、“機体が意志を持っている”かのような描写でもあります。

シュウジは過去にも「キラキラをもう一度見たい」と壁画に導かれて行動していましたが、これもガンダムを通じたサイコミュ的共感の証左だったのでしょう。

興味深いのは、シュウジがこの他者の感情に巻き込まれる形で共感を深めるタイプのニュータイプである点です。

彼は自ら選んで“覚醒”するのではなく、戦争の装置として目覚めさせられる存在であり、これは過去作のアムロやカミーユとは明確に異なる性質を持っています。

ゲルグの正体と設計思想──ジムとゲルググの交差点

第4話で視聴者の間で話題を呼んだのが、“ジムに似たモビルスーツ”として登場したゲルグの存在でした。

その実態はジオン系の量産機「ゲルググ」をベースにした改造機であり、連邦側の技術と混在していることが明らかになります。

この設計思想の矛盾と融合は、ジークアクスという世界の技術体系そのものが、何者かの意図でコントロールされていることを示唆しています。

gMS-01から読み解く設計系譜とスティグマ攻撃の意味

ゲルグの機体名は「gMS-01」──これは連邦系「ジム(GM)」のコードに見えるものの、技術的にはジオンのゲルググの設計を色濃く受け継いでいる点が特徴です。

特に注目すべきは、シイコが操るこの機体に搭載された「スティグマ攻撃」。

これはワイヤーを使った三次元機動で、まるで『進撃の巨人』に登場する立体機動装置のような挙動を見せました。

このスティグマ(=刻印)という名称は、単なる武装ではなく、“戦争の記憶”や“兵器が持つ過去”を意図的に背負わせた演出である可能性があります。

つまりこの機体は、技術的にも思想的にも正史の「断片」を意図的に寄せ集めて構成されているのです。

モビルスーツ開発の“意図的な停滞”が示唆する存在

ジークアクス世界のモビルスーツ開発は、驚くほど進化していないように見えます。

ムーバブルフレームなどの技術が登場せず、機体構造は『一年戦争』の延長線上に留まったままです。

これは単なる時代背景ではなく、何者かが意図的に技術革新を抑制しているようにも感じられます。

その候補として挙げられるのが、ドミトリー警備グループを通じてクラ戦にゲルグを流したとされるシャリア・ブルです。

彼は表向きには動かず、裏で赤いガンダムとその周辺に「歴戦のMS」をぶつけることで、何らかの“覚醒”を促していると見られます。

こうした流れを踏まえると、ジークアクスの世界は既に“実験場”として構築されており、MSもパイロットも目的のために管理された存在である可能性が濃厚です。

シイコの「ユニカム」という称号に隠されたゲーム的出典

第4話で一部の視聴者がざわついた単語、それがシイコに与えられた“ユニカム”という称号でした。

これは単なる強さの比喩ではなく、オンラインゲーム文化と強く結びついたメタ的ネーミングであり、意図的なファンサービスとも受け取れる要素です。

この呼称が意味するものを紐解いていくと、ジークアクスが視聴者との“二次的文脈”を共有しながら物語を展開していることが見えてきます。

『World of Tanks』に由来するメタネーミングの可能性

“ユニカム”という言葉は、実はオンライン戦車ゲーム『World of Tanks』(WOT)のプレイヤーランク用語に由来しています。

WOTでは戦績データに基づいてプレイヤーに色分けランクが与えられ、最高ランクのプレイヤーが「Unicum(ユニカム)」と称されます。

つまり「ユニカム」とは、冷酷に戦績で語られる最強プレイヤーを意味するスラングであり、作中でのシイコの立ち位置と完全に一致しています。

この呼称が作品内で使われたこと自体が、オタク文化との接続を明確に示す演出であり、視聴者との“裏コード”を成立させる強い仕掛けと言えるでしょう。

戦績称号が語る“選ばれし存在”という皮肉

しかしながら、「ユニカム=最強」という構図には、ジークアクス世界における強さの皮肉が込められているようにも感じます。

劇中で語られた通り、シイコは100機以上のMSを撃破した戦績を持ち、失われた命の数までカウントされる“スコア化された戦争”の被写体です。

この“戦績”が、個人の人間性や信念と完全に切り離された評価指標として扱われている点は、現代のランキング社会や評価経済の風刺とも読み取れます。

シイコは間違いなく“選ばれし者”でありながら、それがゆえに戦争から逃れられず、家庭を捨てて出撃した存在。

「ユニカム」という称号は、選ばれたからこそ不幸になるという皮肉を体現しているのです。

モスク・ハン博士の再登場が意味する“正史との接点”

第4話の終盤で登場したのが、古参ガンダムファンには懐かしい「モスク・ハン博士」でした。

彼の登場は単なるファンサービスにとどまらず、ジークアクス世界とファーストガンダムの“技術的正史”を接続する鍵として大きな意味を持ちます。

特に博士が手がけた「マグネットコーティング技術」の言及は、ジークアクスが描こうとする“進化しない戦場”の象徴とも言える要素でした。

非・安彦キャラとしての扱いとオールドファンへの呼応

モスク・ハンはファーストガンダムにて、アムロの反応速度にガンダムがついてこれなくなった際、マグネットコーティングによって性能を補正した技術者です。

登場シーンは非常に短く、知る人ぞ知るキャラクターながら、その登場が第4話で実現したことは“選ばれた古参ファン”に向けた明確なメッセージだと受け取りました。

また彼は安彦良和の筆が及んでいないキャラでもあり、そこにジークアクスが「あえて拾う」ことで、TVシリーズだけでなく、周辺資料やMSV・外伝すら取り込んでいく意志を感じます。

この“外側の記憶を内包していく”構造は、まさにジークアクスのメタ的世界観を支える仕掛けそのものです。

マグネットコーティングの技術継承とその象徴性

博士が施したとされる技術──それが「駆動系摩擦キャンセル」。これは従来のマグネットコーティング技術の進化系として解釈できます。

この技術により、MSの駆動系が物理的な制限を超え、パイロットの意志に追従する“神経的動作”を可能にしている点が特徴です。

つまり、MSが「兵器」から「感応する身体」へと変化しつつあることを示しているのです。

これは同時に、ニュータイプの“共感”や“直感”という曖昧な概念を、技術的手段で再現しようとする流れの一環でもあります。

修ジの赤いガンダムが、まるで彼の感情とシンクロして戦う描写も、この技術が生み出す“人機一体”という新しいガンダム像を予感させました。

<h2シュウジの“願い”とは何だったのか?伏線と感情の回収

ジークアクス第4話で修ジが見せた行動には、戦闘行為の目的とは異なる“個人的な願い”が垣間見えました。

彼の語る「ガンダムがバラを探している」「地球に行かなきゃいけない」という言葉には、明確な戦略性や任務意識ではなく、内面的な欲求が表れています。

この“願い”を巡って、第4話は単なる戦闘描写を超えた、人間の共感と喪失のドラマを描いていたのです。

「家族に会いたい」説とシャアとのファミリーコンプレックス的類似

第4話では、シュウジがシイコに対して強く共感し、最終的に彼女を〇すというショッキングな展開が描かれました。

しかしその直前、彼は「ガンダムが言っていた、バラを探しているから地球に行く」と語ります。

この“バラ”という象徴的な言葉の意味は、サイコフレームやニュータイプの象徴とも解釈できますが、私はこれを「シュウジが失った家族の象徴」と見ています。

ジークアクスにおけるシュウジの描写は、時にシャア・アズナブルのコンプレックス的側面を想起させます。

例えば「家族への執着」「名前や過去を捨てて再生する試み」「感情を封じながらも共感に弱い」──これらの要素は、ファースト以降のシャアと類似しています。

修ジもまた、家族的な喪失を抱えており、「地球へ行く=ルーツに戻る」という旅の構造を通して、それを取り戻そうとしているのかもしれません。

戦場の中で共感が生む一瞬の“理解”と“許し”

最も印象的だったのは、シュウジがシイコのコクピットにビームサーベルを当てた直後の静かな表情です。

それは敵を倒した達成感ではなく、苦しみを理解した者同士が交わす無言の“許し”のようにも感じられました。

この瞬間、彼とシイコは言葉を交わさなくとも、お互いの「なぜ戦うのか」という根底の動機に共鳴していたのです。

ジークアクスでは、ニュータイプが“共鳴し合う存在”であるという定義が、単に感応するだけでなく、戦場において最も深く“他者を理解する”能力として描かれています。

その意味で、修ジの願いとは「誰かに分かってほしい」という極めて人間的なものであり、それが一瞬だけ叶った場面でもありました。

演出面の特異性と『エヴァ』的構造──アニメ史的視点から見るジークアクス

ジークアクス第4話は、単なるストーリーの進行にとどまらず、演出や構図、台詞の言い回しに至るまで“何かを感じさせる”作りになっていました。

その既視感の正体は、『エヴァンゲリオン』シリーズ、とくに『シン・エヴァ』との構造的な類似にあります。

本項では、ジークアクスが視聴者に仕掛ける“メタ構造”と“記憶の再利用”について、アニメ史の観点から掘り下げてみます。

セット再利用・構図・台詞回しに見るメタ性と既視感

第4話では、いくつかの場面で既視感を覚える構図やカメラワークが多く登場しました。

例えば、シュウジとシイコが戦う中で描かれた空間の“4分割構図”は、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』のラストシーンに酷似しています。

また、赤いガンダムがビームサーベルをコクピットに押し当てる演出は、まさに『ククルス・ドアンの島』におけるアムロの“〇しの技法”そのものでした。

さらに、セリフの端々に過去シリーズの台詞を“文節レベル”で編集したようなメタ的な引用が確認できます。

このような構成は、作品を初見として見る者には重層的に機能し、既知のファンにとっては「これ知ってる!」という応答の感情を誘発します。

『シン・エヴァ』との対比で読み解く視聴者誘導の仕掛け

ジークアクス第4話が『シン・エヴァンゲリオン劇場版』に似ていると話題になったのは偶然ではないでしょう。

特に印象的だったのが、映像に“既視感の記号”を意図的に埋め込んでいく構造です。

『シン・エヴァ』でも廃墟となったネルフ本部を再訪する場面などで「以前と似た構図」を繰り返し見せて、記憶を反復させていました。

ジークアクスもまた、モビルスーツの演出や人物の配置で“観たことあるような景色”を再生産しており、それが視聴者に「これは特別な瞬間だ」と直感させるのです。

この記号による感情誘導は、記憶の反復と変容を同時に体験させる“ポストモダン的演出”であり、視聴者とのメタ的対話を成立させています。

その意味で、ジークアクスは単なる“ファーストの再解釈”ではなく、ガンダムという神話の再構築を目指すプロジェクトとも言えるでしょう。

次回予告に見る「黒い三連星」再解釈とジオの戦争構図

第4話の次回予告で登場が示唆されたのが、“黒い三連星”のうちの2人、ガイアとオルテガでした。

彼らの再登場はただの懐古ではなく、ジオという陣営が「代理戦争」という新たな戦争構図を展開している証拠でもあります。

この戦いにおいて、過去の英雄たちはなぜ再び前線に立たされるのか──そこにはこの世界が抱える構造的矛盾が浮かび上がってきます。

ガイアとオルテガが残った意味と“代理戦争”の舞台裏

予告映像では、かつての黒い三連星のマッシュが不在であることが明示されており、残された2人がクラ戦場に姿を現すという構図になっています。

この変更は設定の矛盾ではなく、マッシュが一年戦争で戦争で亡くなっている正史との整合性を取りながら、新たな意味を持たせるための演出と考えられます。

CRSが連邦の影を感じさせる“クラ戦代理部隊”であるのと同様、黒い三連星もまた、ジオによって組織された代理戦争用の実験部隊である可能性が浮上しています。

つまり彼らは、「かつての英雄」というイメージを用いながら、現代の戦争を合法化するためのプロパガンダ的存在として再登場するのです。

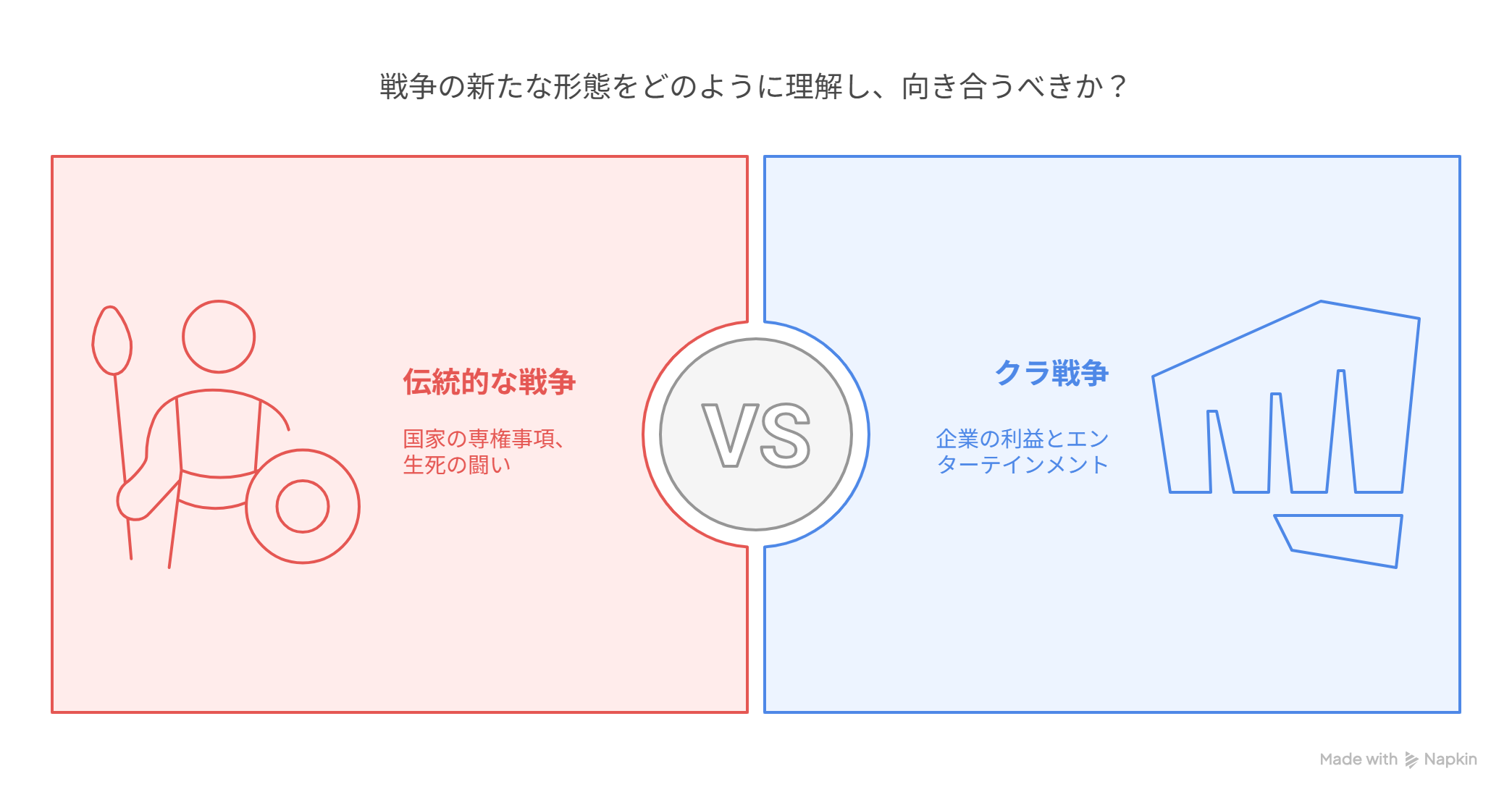

クラ戦争というシステムが投げかける「戦争とは何か」

ジークアクス世界で行われている「クラ戦」とは、軍に代わって民間企業や警備会社が戦闘行為を担うという新たな戦争の形です。

この構図は現実のPMC(民間軍事会社)にも通じており、戦争の“民営化”と“エンタメ化”を描くメタ批評とも受け取れます。

登場人物たちはこの制度の中で、命と名誉と家族と向き合いながら、“勝ち抜く”ことを強いられています。

特にCRSやポメラニアンズのようなクランが、それぞれ企業のバックアップや政治的意図を背負って動いている点は、戦争を“商品化”している構造を強く感じさせます。

黒い三連星の参戦は、この商業化された戦場における「レジェンド」という資源の再利用であり、視聴者の記憶を“戦力化”する仕掛けでもあるのです。

そして第5話では、その記憶と記号が再び火を吹く──それはまさにガンダムという物語の“自己模倣と超克”の実験でもあるのでしょう。

まとめ:ジークアクスは“記憶と再定義”のガンダムだ

第4話は、キャラクターの選択、機体の技術、演出の細部に至るまで、シリーズの記憶を“再定義”する挑戦に満ちていました。

C子という一人の女性の命を通じて描かれたのは、戦争の宿命に抗おうとする“普通の人々”の物語だったのかもしれません。

ジークアクスはこれまでのガンダムを再利用するだけではなく、それをどう語り直すかを視聴者に問うているように感じます。

次回、黒い三連星とどう向き合うのか──その答えもまた、私たちがこの物語に何を期待しているかを映す鏡となるでしょう。

この記事のまとめ

- 第4話でC子が赤いガンダムと激突し壮絶な最期を迎える

- シュウジは「ガンダムの声」に導かれ〇害を実行する異質な存在

- 赤いガンダムの覚醒演出に“ララァ音”やサイコフレームの暗示

- ゲルグの正体はジムとゲルググを融合したリバース機体

- 「ユニカム」は戦績トップ層を意味するWOT由来の隠語

- モスク・ハン博士の再登場でマグネット技術の系譜を再確認

- 戦場でシュウジとシイコが共感し“許し”の瞬間が描かれる

- クラ戦は代理戦争の温床であり、黒い三連星が再び登場予定

- 演出には『エヴァ』的既視感やアニメ史へのオマージュあり

コメント