『アポカリプスホテル』第3話が“神回”と話題に!

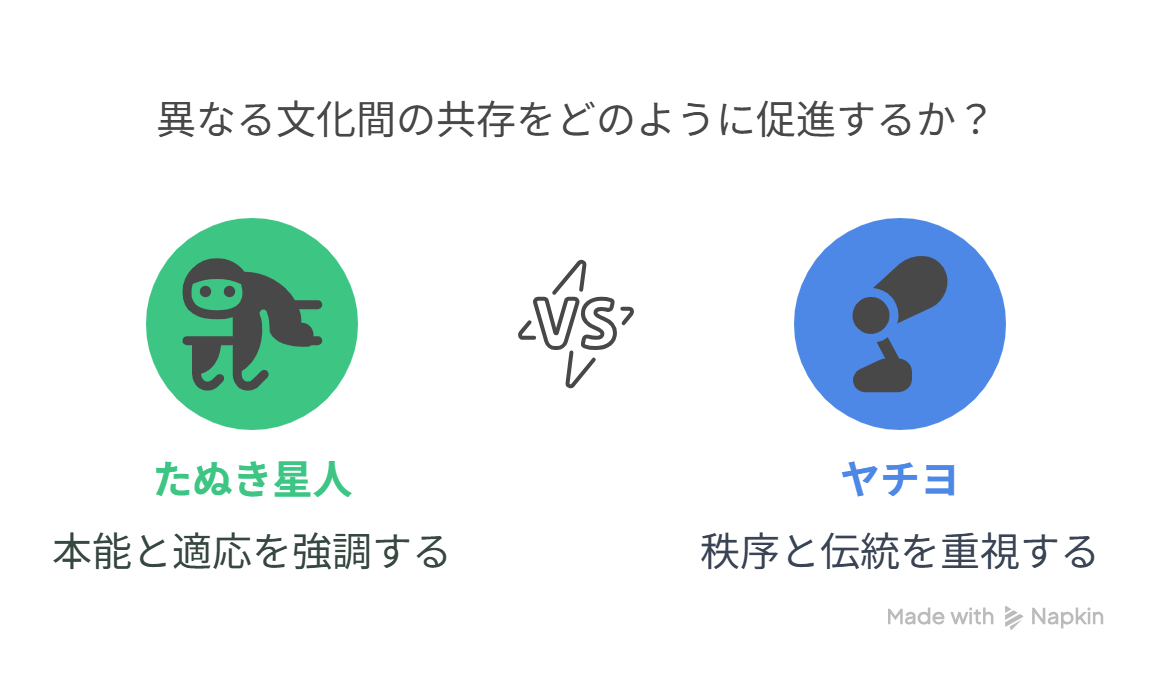

地球人を装うたぬき星人と、誠意で応対するヤチヨの衝突が描かれ、「ただのギャグ回」に収まらない深さが注目されています。

本記事では、アポカリプスホテル第3話に込められた“刺さる理由”を、異文化理解・共存の難しさ・誠意の限界という3つの視点から徹底考察。

ギャグとシリアスが絶妙に交差する名エピソードの本質に迫ります。

- 『アポカリプスホテル』第3話が“神回”と呼ばれる理由

- たぬき星人とヤチヨの衝突が描く異文化と誠意のすれ違い

- 伏線とギャグの裏にある深いメッセージの読み解き方

『アポカリプスホテル』第3話は“文明と本能の衝突劇”だった

第3話で描かれたのは、ギャグに見せかけた文化的衝突の縮図です。

銀河楼という舞台に現れたのは、人間の姿や言葉を模倣する“たぬき星人一家”。

一見して人間的に振る舞っているように見える彼らですが、行動の本質は動物的本能に従ったものです。

たとえば縄張りを主張するためのフン、勝手な部屋の占拠、魚を獲って生で食べるなど、そのすべてが“本能”に基づいています。

一方のヤチヨは、滅びた文明の名残を維持し、50年に渡って“地球人”の来訪を待ち続けたロボット。

その秩序と誠実の象徴ともいえる彼女にとって、たぬき星人の行動は許容しがたいものでした。

しかし、たぬき星人にも秩序があり、彼らの中では一貫したルールに従って行動しています。

つまりこれは、単なる無秩序ではなく、“異なる文明の衝突”なのです。

この対比構造は、現実社会における異文化との摩擦や、多様性の受け入れに対する葛藤にも通じます。

たぬき星人はあくまで「違う存在」であって、「悪い存在」ではない。

それでもなお、共存がいかに難しいかを描いているのが、このエピソードの本質です。

コメディの皮をかぶったシリアスなテーマ——それが、この第3話が“神回”と称される理由のひとつでしょう。

ヤチヨの鉄拳は「ただの暴力」じゃない——誠意の限界点

たぬき星人との衝突の中でも、とくに印象的だったのがヤチヨが父たぬきをアッパーカットで吹き飛ばすシーンです。

一見、ギャグとして笑える場面ですが、ここには彼女の感情と限界を超えた“誠意の終着点”が描かれています。

ヤチヨは50年間、誰も来ない銀河ホテルで地球人を待ち続けていました。

ようやく来た“地球人”が実はたぬき星人であり、文明のルールも、マナーも通じない相手だったことに、彼女は失望と混乱を隠しきれません。

それでもなお彼女は「誠意」をもって彼らに接し続けます。

掃除をし、食事を出し、礼を尽くすヤチヨの姿は、ロボットである以上に“人間的”な振る舞いでした。

ところが、たぬき星人はその誠意を意図せず踏みにじり、ルールを破り続けます。

ヤチヨは耐え続けた末に、ついに拳を振るう——この行動は暴力ではなく、「これ以上は無理」という無言の意思表示です。

感情を持たないはずのロボットが、自制の果てに“怒り”を見せる。

これは、誠意が報われないときにどう振る舞うべきかという、現代人にとっても切実な問いを内包しています。

ヤチヨの拳には、笑いの奥に潜む深い孤独と誇りが込められていたのです。

たぬき星人=現代の迷惑客?この作品が突きつける現実

たぬき星人は、ギャグ要員としての見た目や行動とは裏腹に、現代の「迷惑な他者」の象徴として描かれています。

彼らは言葉を話し、人間の服を着て、外見的には人間社会に適応しているように見えます。

しかし中身はまったく別物で、自分たちのルールで行動し、他者の空間や秩序を平然と乱す存在でもあります。

これを「悪意ある行為」と言い切れないところに、この問題の本質があります。

“悪気はないけど迷惑”という存在は、現代のリアルでもよく見かけます。

たとえば、SNSで場違いな発言をして場を荒らすユーザーや、公共の場で無意識に迷惑行動をとる人々。

こうした存在とどう向き合うか、どこで線を引くかは、現代社会における共存の大きなテーマです。

ヤチヨがたぬきおやじを殴るシーンは、まさにその線引きの瞬間を象徴していました。

「ここまでは我慢できた。でも、これ以上は許容できない」

その感情は、誰しも一度は経験したことがあるはずです。

このエピソードは、笑いの中に、私たちが他者とどう付き合うべきかという、静かな問いを投げかけているのです。

伏線とギャグの絶妙バランス——笑いの中に潜む涙

『アポカリプスホテル』第3話が「刺さる」と言われる理由の一つは、笑いと伏線の絶妙なバランスにあります。

たぬき星人の行動は終始ハチャメチャで、観る者を笑わせます。

しかし、単なるコメディに留まらない仕掛けが随所に散りばめられています。

特に注目したいのは、「温泉掘削」のエピソード。

これは一見すると無意味なギャグのように見えますが、実はシリーズ全体を通じた重要な伏線です。

温泉を掘る行為は、実は第1話から続いており、人間がいなくなった世界でも、自らの“使命”を淡々と全うするロボットたちの姿を象徴しています。

この健気さと律義さが、たぬき星人の“自由奔放さ”と鮮やかに対比されることで、作品の感情的重みが一気に増すのです。

さらに、花火の演出や、意味のなさそうな会話の中にも、小さな感情の機微が丁寧に潜んでいます。

「笑いながら、なぜか涙が出る」という視聴体験は、このギャグと伏線の構成力が生み出しています。

それは、作品全体に通底する“待ち続けることの尊さ”と“報われなさ”に対する優しいまなざしでもあるのです。

『アポカリプスホテル』第3話で問われた「共存のリアル」まとめ

このエピソードが最終的に問いかけるのは、「異なる価値観を持つ存在と、どう向き合うべきか」というテーマです。

たぬき星人は迷惑で、理解不能で、ルールを守らない存在に見えます。

それでも彼らには彼らなりのルールがあり、悪意ではなく“習性”に従って行動しているだけ。

ヤチヨの鉄拳は、そうした“違い”とどう向き合うかに対する、一つのリアクションでした。

「自分の価値観では理解できない相手」を前に、どこまで誠意を尽くせるか。

それが通じなかったとき、私たちは何をすべきか。

この作品は答えを押しつけるのではなく、視聴者自身に考える余地を残します。

共存はきれいごとではない。

それでもなお、「共に生きる」とはどういうことかを、この“たぬき騒動”を通じて、私たちは少しずつ学ばされているのです。

- 第3話は文明と本能の衝突を描いた問題提起回

- たぬき星人は悪意なき“異文化”として描写

- ヤチヨの誠意と鉄拳に宿る人間性の表現

- 迷惑な他者との距離感と線引きを問いかける

- 伏線とギャグが物語に深みを与えている

- 温泉掘削など継続要素がキャラの健気さを強調

- 現代社会にも通じる“共存”の困難を描写

- 視聴後に考えさせられる静かな余韻が残る

コメント