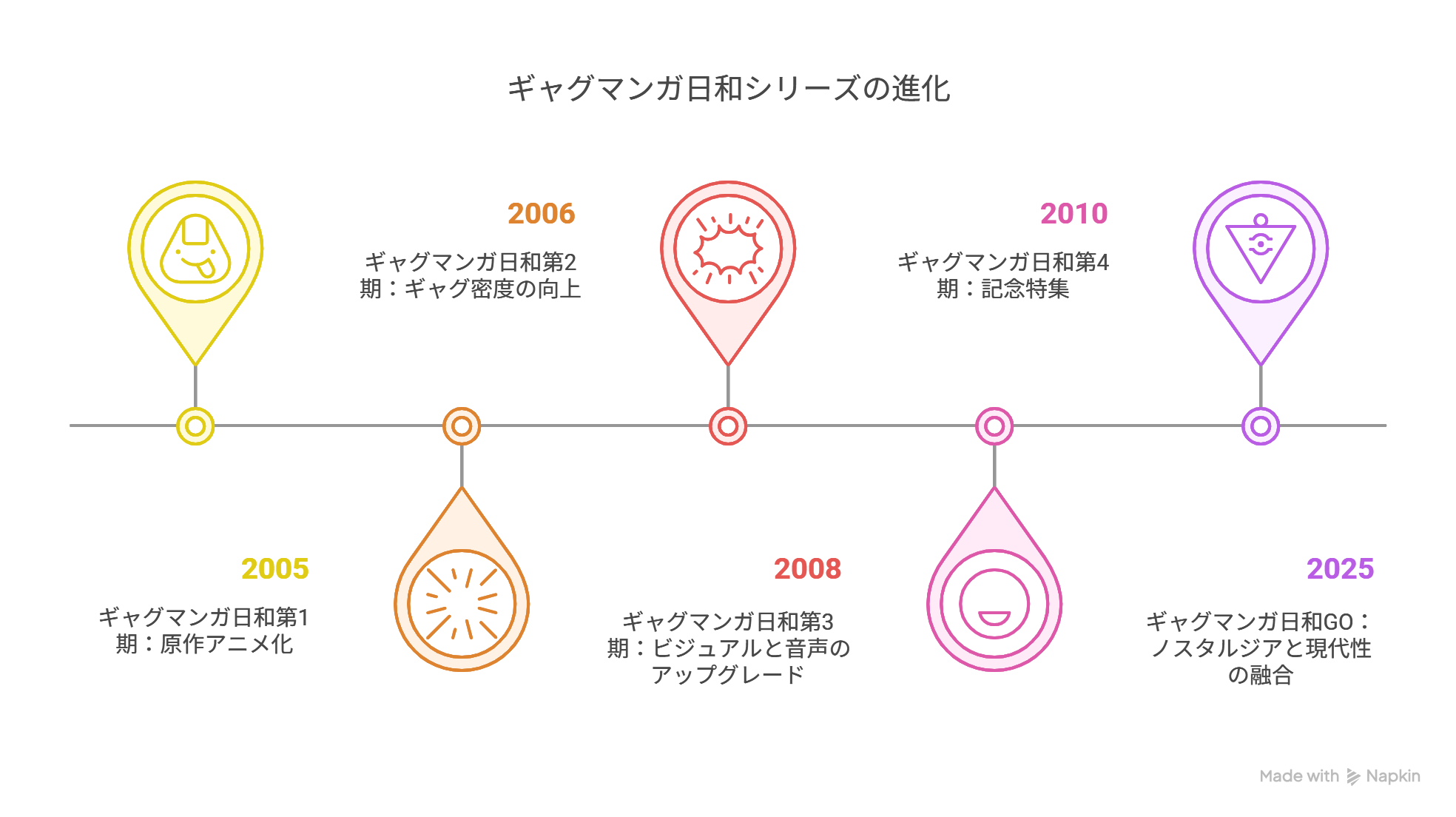

2005年の初アニメ化から2025年最新作「ギャグマンガ日和GO」まで、20年にわたって愛され続ける伝説のギャグアニメ「ギャグマンガ日和」。

この記事では、ギャグマンガ日和の歴代アニメシリーズ(第1期〜第5期「GO」)を一挙に振り返り、各シリーズの特徴や見どころ、進化のポイントを徹底解説します。

旧作からのファンも、これから観る人も、「どこから見ればいいの?」「違いはあるの?」という疑問がスッキリ解決します!

この記事を読むとわかること

- ギャグマンガ日和歴代アニメの放送年と構成

- 各シリーズごとの演出や笑いの違い

- 初心者におすすめの視聴順と配信情報

まずはここから!ギャグマンガ日和アニメシリーズの全体構成

「ギャグマンガ日和」アニメシリーズは、2005年から2025年にかけて合計5期分の作品が制作されており、それぞれに独自の演出や構成が施されています。

原作漫画の一話完結スタイルをそのまま活かしながらも、制作会社やキャスト、演出の違いによって、それぞれの期に異なる味わいがあります。

以下では、まずシリーズ全体の流れを把握するために、各期の基本データを簡単にまとめます。

ギャグマンガ日和(第1期〜第4期)とGO(第5期)の違い

第1期〜第4期は、2005年から2010年にかけて放送されたシリーズで、当時のCS放送(キッズステーション)や一部地上波で視聴されていました。

短尺(5分前後)で濃密なギャグが詰まった構成が話題となり、徐々にカルト的な人気を獲得していきました。

一方、2025年から放送が始まった第5期「ギャグマンガ日和GO」は、令和仕様のアップデートが加わりながらも、原作の持ち味を忠実に再現している点が特徴です。

放送年・話数・制作会社・放送局のまとめ表

| シリーズ | 放送年 | 話数 | 制作会社 | 放送局 |

|---|---|---|---|---|

| ギャグマンガ日和(第1期) | 2005年 | 全12話 | アートランド | キッズステーション |

| ギャグマンガ日和2(第2期) | 2006年 | 全12話 | アートランド | キッズステーション |

| ギャグマンガ日和3(第3期) | 2008年 | 全12話 | スタジオディーン | キッズステーション |

| ギャグマンガ日和+(第4期) | 2010年 | 全26話(再放送回含む) | スタジオディーン | 読売テレビ/キッズステーション |

| ギャグマンガ日和GO(第5期) | 2025年 | 放送中(話数未定) | スタジオディーン | 読売テレビ/ABEMA 他 |

こうして見ると、第1期〜第2期は原点の雰囲気を色濃く残し、第3期以降は映像クオリティや配信対応などが進化しているのが分かります。

次の見出しでは、それぞれのシリーズの具体的な特徴や見どころを、時代順に深掘りしていきます!

ギャグマンガ日和各シリーズの特徴と進化のポイント

第1期(2005年)|原作の空気をそのままアニメ化した原点

2005年に放送されたギャグマンガ日和第1期は、原作の持つ独特なテンションとナンセンスな笑いを、そのまま短尺アニメに落とし込んだ画期的な作品でした。

制作はアートランドが担当し、当時としては珍しい5分枠の超ハイテンポアニメというスタイルが話題に。

脚本は存在せず、原作漫画のコマをそのまま台本代わりに使用してプレスコ(先に声を録音)で収録する独自手法が取られました。

第1期では、聖徳太子と小野妹子の掛け合いや、ソードマスターヤマトなど、後にシリーズを代表する名キャラ・名エピソードが多く登場。

また、主題歌「アタック!ギャグマンガ日和」の意味不明なノリも高いインパクトを残し、カルト的な人気を確立しました。

作画は決して豪華とは言えないものの、チープな画面とハイテンポなギャグが絶妙にマッチして、

今なお「これぞギャグマンガ日和の原点」と語り継がれるシリーズです。

第2期(2006年)|ギャグ密度アップ!キャラの深掘りが進化

2006年に放送されたギャグマンガ日和第2期は、第1期で確立したスタイルをさらにブラッシュアップさせたシリーズとなりました。

引き続きアートランド制作で、5分枠の短尺スタイルはそのままに、1話あたりのギャグ密度が大幅にアップしています。

特に、ボケとツッコミの応酬のテンポがさらに加速し、わずかな時間内で爆笑ポイントが次々と畳みかけられる構成になりました。

第2期では「名探偵だぞえ!うさみちゃん」「ソードマスターヤマト」「がんばれ浦島太郎」など、

今も語り継がれる人気エピソードが数多く誕生しました。

また、シリーズを通して登場するキャラクターたちが、より深く掘り下げられるようになり、

単なる一発ギャグではなく、キャラの個性で笑わせるスタイルが確立し始めたのも第2期の大きな進化ポイントです。

オープニングテーマ「オアフ!ハワイ日和」も、さらにシュールさと中毒性を増した楽曲となり、ファンの間で話題になりました。

第2期は「ギャグマンガ日和」という作品の方向性を決定づけた重要なシリーズだと言えるでしょう。

第3期(2008年)|映像と音のクオリティが一気に向上

2008年に放送されたギャグマンガ日和第3期では、シリーズに大きな変化が訪れました。

まず、制作会社がアートランドからスタジオディーンへと変更されたことにより、作画・映像クオリティが飛躍的に向上。

これまでのチープさを残しつつも、キャラの動きや表情がより細かく描かれるようになり、ギャグの表現力が格段にアップしました。

また、第3期からは画面サイズが16:9のワイド画面に対応し、現代的な映像フォーマットに生まれ変わりました。

オープニングテーマ「ボディライン」も相変わらずのシュールさ全開で、

パロディや実写混合演出をさらに強化したことで、視聴者の記憶に強烈な印象を残しています。

第3期では「平田の世界」「名探偵かしら!うさみちゃん」「伊能忠敬の歩み」など、

実験的かつストーリー性の強いエピソードも多く見られ、

ただのナンセンスギャグにとどまらない、多彩なアプローチが試みられました。

こうして第3期は、「ギャグマンガ日和」の進化を象徴するシリーズとなったのです。

第4期(2010年)|再放送と新作を交互に構成した特異なシリーズ

2010年に放送されたギャグマンガ日和第4期「ギャグマンガ日和+」は、シリーズ10周年記念を意識した特別な構成になっています。

最大の特徴は、新作エピソードと過去作の再放送を交互に放送するという、これまでにないスタイルが採用された点です。

奇数回は新作、偶数回は再放送という形を取り、新旧ファンの両方を意識した構成となっていました。

制作は引き続きスタジオディーンが担当し、映像・音響クオリティは第3期に引き続き高水準をキープ。

さらに、この期からは読売テレビとの連携も強化され、放送規模が拡大されました。

第4期で新たに登場したエピソードでは「ルノワールVSセザンヌ」「巨重戦士メンタリオン」「親友は狼男」など、

芸術ネタや変化球ギャグが数多く投入され、作風の幅がさらに広がった印象です。

オープニングテーマ「希望の宇宙の…」は、シリーズ史上最も爽やか(なのに途中で息切れするシュール展開)な仕上がりで、

ファンからも「これぞギャグマンガ日和」と絶賛されました。

第5期「ギャグマンガ日和GO」(2025年)|原点回帰+令和感の融合

2025年、満を持してスタートしたギャグマンガ日和第5期「ギャグマンガ日和GO」は、シリーズの原点回帰と令和仕様の進化を絶妙に融合させた作品となっています。

制作は引き続きスタジオディーンが担当、演出・構成は初期ファンにも刺さる王道ギャグスタイルが基本です。

一方で、現代のトレンドやSNS文化をさりげなく取り入れ、より幅広い層に訴求できるアップデートがなされています。

第1話では、聖徳太子と小野妹子コンビが堂々の再登場。

テンポの良い掛け合いとナンセンスな世界観が健在でありながら、令和世代でも十分に共感できる新しい笑いが加わっています。

また、映像クオリティもさらに向上し、作画の精度や演出の洗練度が過去作と比較して飛躍的に進化。

それでいて、あえてチープさを演出するシーンもあり、往年のファンがニヤリとする瞬間が随所に盛り込まれています。

主題歌・オープニング映像も「らしさ」と「新しさ」を両立しており、ファンからは「期待以上!」「これぞギャグマンガ日和」と高評価を受けています。

「ギャグマンガ日和GO」は、懐かしさと革新性を兼ね備えた新時代のギャグマンガ日和として、これからの展開にも大きな期待が寄せられています。

シリーズごとの声優・スタッフ・演出の違いとは?

「ギャグマンガ日和」シリーズは、基本的な世界観とテンションは一貫しているものの、声優陣・制作スタッフ・演出スタイルには各期ごとに微妙な違いがあります。

これらの違いを知ることで、シリーズをより深く楽しめるポイントが見えてきます。

聖徳太子・小野妹子・うさみちゃんなど代表キャラのキャスト変遷

ギャグマンガ日和の大きな特徴の一つは、主要キャストがほぼ変わらず続投していることです。

- 聖徳太子:うえだゆうじ

- 小野妹子:永澤菜教

- うさみちゃん:名塚佳織

- ソードマスターヤマト:石田彰

これにより、キャラの「声のイメージ」が時代を超えてブレずに守られている点がファンから高く評価されています。

ただし、サブキャラクターやゲストキャラについては、声優が回ごとに変わるスタイルが取られており、

毎話ごとに新しい顔ぶれが楽しめるのもこのシリーズならではの魅力です。

監督・音楽・演出スタイルの移り変わり

シリーズの演出面にも少しずつ変化があり、特に第3期以降のスタジオディーン制作以降は映像面での工夫が顕著になりました。

- 第1期〜第2期:シンプルなレイアウトと静止画中心の演出が主流

- 第3期〜第4期:動きのある演出、カット割りの多様化、ワイド画面対応

- 第5期GO:現代風のテンポ感とSNS的な「一言ネタ」要素も追加

また、音楽面では、中毒性のある主題歌が毎シリーズごとに話題になり、

シュールな歌詞と妙に耳に残るメロディが、作品世界をより強固なものにしています。

こうして見ると、「ギャグマンガ日和」はスタッフとキャストの安定感と、小さな進化の積み重ねによって、長年愛され続けてきたことがわかります。

どのシリーズから見るべき?初心者におすすめの視聴順ガイド

「ギャグマンガ日和」は基本的に各話完結型のギャグアニメなので、どのシリーズから見ても楽しめます。

ですが、初めて視聴する方にとっては、シリーズごとの雰囲気やギャグの傾向を踏まえた視聴順がおすすめです。

初見なら第○期から?好みに合わせた視聴ルートを紹介

- まず笑いたい人 ➔ 第2期

最もテンポが良く、ギャグの密度が高いため、初見でも爆笑しやすい。 - シリーズの原点を知りたい人 ➔ 第1期

キャラ設定や原作の空気感をダイレクトに感じられる。 - 映像の綺麗さ重視 ➔ 第3期 or 第4期

スタジオディーン制作になり、映像クオリティが大幅アップ。 - 最新のネタ感覚も楽しみたい ➔ 第5期「GO」

原点回帰しつつ、令和時代向けのアップデートあり。

特に第2期→第1期→第3期→第4期→GOという順番で見ていくと、作品の進化も体感できてより楽しめます。

過去作はどこで見られる?配信情報まとめ

現在、過去シリーズは以下の配信サービスで視聴可能です(2025年4月時点)。

- Amazonプライム・ビデオ

- dアニメストア

- U-NEXT

- バンダイチャンネル

特にdアニメストアはシリーズ全期が揃っていて、無料トライアルも利用できるため、初心者にもおすすめです。

まずは気軽に第2期から入って、その後好きな順に楽しむというのが王道ルートです!

ギャグマンガ日和の魅力はどう変化した?笑いの進化を比較

「ギャグマンガ日和」は、時代とともに少しずつ作風やネタの傾向を変えながら、常に新しい笑いを生み出してきたシリーズです。

ここでは、各期ごとの笑いの進化ポイントを比較しながら、変わった部分・変わらない部分を整理してみます。

初期のナンセンスギャグと後期の風刺ネタの違い

第1期・第2期では、とにかく理不尽で意味不明なナンセンスギャグが中心でした。

例えば、聖徳太子の無茶振り、小野妹子の理不尽な目に遭う流れなど、ストーリー性はほぼ無視した勢い重視の笑いがメインです。

一方、第3期・第4期になると、現代社会の風刺やパロディ要素を取り入れたエピソードも増え、

ただのナンセンスだけでなく、ちょっと皮肉めいたブラックユーモアも感じられる作風に進化しました。

シリーズを通して変わらない「笑いの本質」とは

どの時代になっても変わらないのは、キャラクターたちの「空回り」と「全力の無駄遣い」に対する笑いです。

聖徳太子、小野妹子、うさみちゃん、クマ吉くんなど、

どんな時代設定・世界観であっても絶対にまともに事が進まない、この世界観がシリーズの根底を支えています。

また、説明不足・急展開・意味不明を恐れず突き進む脚本スタイルも、

長年ファンに愛され続けてきた大きな理由のひとつです。

「ギャグマンガ日和」は、時代に合わせて笑いの切り口を進化させつつ、根本の“バカバカしさ”は一切ブレない稀有なシリーズなのです。

ギャグマンガ日和 歴代シリーズまとめ|GOまでの進化と爆笑の軌跡

「ギャグマンガ日和」シリーズは、2005年の第1期から2025年の最新作「ギャグマンガ日和GO」まで、20年にわたって進化と笑いを届けてきたギャグアニメの金字塔です。

どのシリーズにも共通しているのは、「どうかしている世界観」と「全力でふざけるキャラたち」、そして一度見たら忘れられないテンポの良さと中毒性。

制作会社や演出スタイルの変化、時代背景の違いはあっても、その“バカバカしさの本質”は一貫して守られ続けていることが、長寿シリーズであり続ける理由です。

初めて見る方は第2期から、昔見ていた方は最新の「GO」からでもOK。

どこから入っても楽しめる普遍性を持った作品なので、ぜひあなたの“好きな日和”を見つけてみてください。

今後の話数でも、懐かしのキャラや新たな爆笑ネタが続々登場するはず。

「ギャグマンガ日和」の世界に、再びどっぷりとハマってみてはいかがでしょうか?

この記事のまとめ

- ギャグマンガ日和歴代アニメ全5シリーズの流れを解説

- 各期の特徴・映像演出・ギャグの進化を比較

- 主要キャラの声優やスタッフの変遷がわかる

- 初心者にもおすすめの視聴順ガイド付き

- 原点回帰と令和要素が融合した最新作「GO」の魅力

コメント