『ロックは淑女の嗜みでして』は、福田宏によるお嬢様×ロックの青春音楽漫画です。全国のお嬢様が集う女学園を舞台に、主人公・鈴ノ宮りりさがロックバンドを結成し、仲間たちと共に成長していく姿を描いています。以下に、1巻から7巻までのあらすじと見どころを紹介します。

この記事を読むとわかること

- 『ロックは淑女の嗜みでして』1~7巻の物語構成と展開

- 各巻ごとのキャラクターの成長と見どころ

- 図解・表を用いた感情の流れと関係性の理解

第1巻:出会いとバンド結成

この巻では、りりさと音羽の運命的な出会いと、彼女たちがバンドを始めるきっかけが描かれます。

厳格なお嬢様学園の中で、ロックという自由の象徴に出会った二人の姿は、まるで檻の中で羽ばたこうとする小鳥のよう。

ここから全てが始まる。そう感じさせる、鮮烈な幕開けです。

りりさは「淑女であれ」という期待に応えるため、自分を抑え込んで生きていました。

そんな彼女が出会ったのは、旧校舎から爆音を響かせる黒鉄音羽。

彼女はロックを心から愛し、型破りながらもまっすぐに生きる存在。

音羽のドラムに惹かれたりりさは、「自分も音を鳴らしたい」と願いを抱きます。

それは初めて自分の欲望を言葉にした瞬間でした。

彼女がギターを握る決意をしたとき、物語が大きく動き出します。

バンド名「ロックレディ」が誕生し、ふたりのセッションが始まります。

しかし、そこに立ちはだかるのは「お嬢様らしくあれ」という学園の規律。

それでも彼女たちは音楽で自分を表現することに意味を見出していきます。

この巻の見どころは、音羽との出会いで変わっていくりりさの感情の解放。

表情、仕草、セリフの端々に「私もこうなりたかった」という願いがにじみ出てきます。

私も、ページをめくりながら自分自身の「ほんとうの声」を探しているような気持ちになりました。

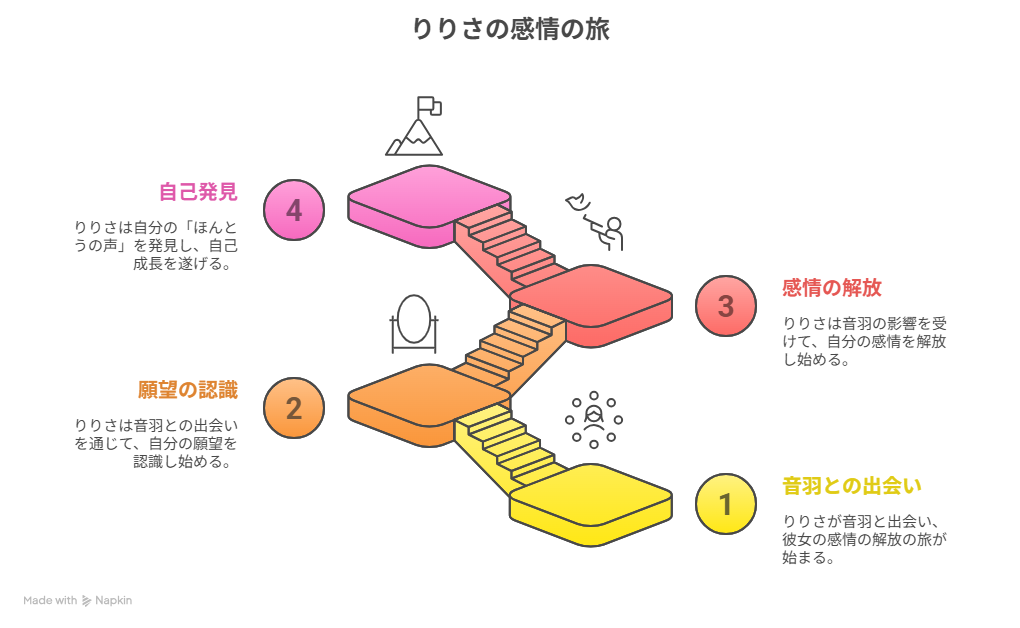

図解:りりさの感情変化(出会い〜決意)

| 場面 | りりさの心情 |

| 音羽との初対面 | 驚きと羨望 |

| ドラムの音に圧倒される | 心が震える |

| ギターを握る決意 | 自分の意志で動き出す |

この出会いが、彼女たちを「自由へ導く音」の始まりでした。

だからこそ、この1巻は何度読んでも「始まりの鼓動」が聞こえてくるのです。

第2巻:家族との葛藤

りりさが音楽への情熱を深める一方で、家庭という“枠”との衝突が描かれる巻です。

母とのすれ違い、義妹との緊張関係──音楽の喜びと、現実の重さ。

このギャップが心を刺すのです。

りりさの家は名家であり、母親からの「完璧なお嬢様像」を強く期待されています。

バンド活動を始めたりりさは、それを秘密にしていました。

しかしある日、義妹の愛莉珠に見つかってしまいます。

愛莉珠は母親の理想を忠実に体現する“優等生”です。

だからこそ、りりさの変化が許せなかった。

この姉妹のぶつかり合いは、鏡を見ているように苦しかった。

音羽はそんなりりさに「自分の人生を演奏しろ」と背中を押します。

それはまるで「自分の声を持っていいんだ」と肯定してくれるようでした。

この言葉に救われたりりさは、母にも正面から向き合おうと決意します。

この巻は、家庭という制約と自我の目覚めがテーマ。

「音楽は逃げじゃない、叫びだ」という音羽の一言が印象的でした。

りりさはまだ“完璧な娘”であろうとする心と、“自分でいたい”気持ちの間で揺れ続けています。

図解:第2巻の葛藤構造(家族と音楽)

-visual-selection.png)

| 登場人物 | 立場・葛藤 |

| りりさ | バンド活動と家族の期待 |

| 愛莉珠 | 姉への嫉妬と尊敬 |

| 母親 | 社会的体面と娘への愛情 |

私も昔、自分の好きなことを親に言えなかった経験があります。

だからこそ、りりさの「伝えたいけど怖い」気持ちに深く共鳴しました。

この巻は、“音楽が人を変える瞬間”を丁寧に描いた、心を揺さぶる一冊です。

第3巻:初めての対バン

ロックレディにとって、初めての対バンは大きな試練でした。

緊張で震える手、音がズレていく感覚、観客の無反応……。

「自分たちは場違いなのかもしれない」──そんな不安が渦巻く1冊です。

ロックレディの初対バン相手は、実力派バンド「バッカス」。

プロさながらのステージングと爆発力のある演奏で、りりさたちは圧倒されます。

本番が近づくにつれて焦りが募り、リハーサルでもミスが続きます。

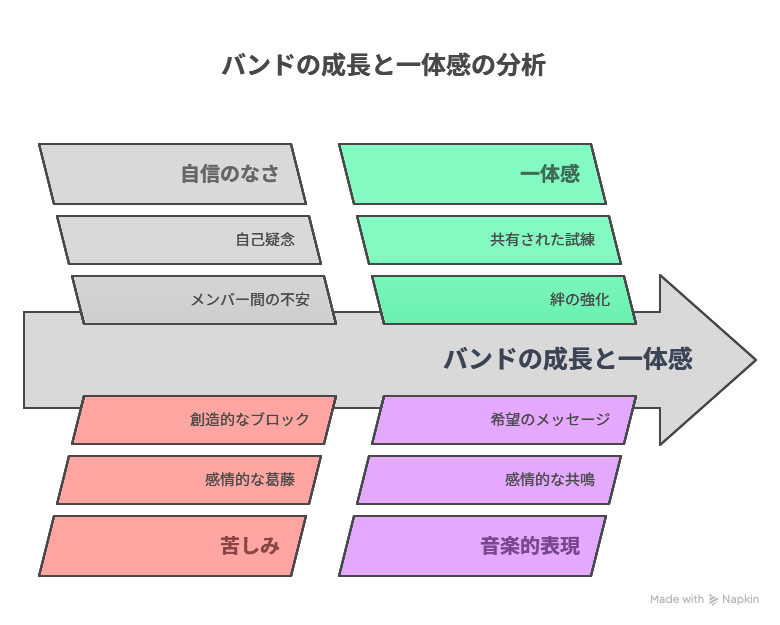

この巻では、メンバーの内面が浮き彫りになります。

環は「勝たなきゃ意味がない」と緊張し、ティナは「笑って楽しめばいい」と笑う。

価値観のズレがぶつかり、バンドが一度崩壊しかけます。

演奏当日、ミスは重なり、観客の反応もいまひとつ。

それでもりりさは「この瞬間を楽しみたい」と叫び、バンドとしての覚悟を見せます。

その言葉に導かれ、演奏は後半から息を吹き返します。

この巻のクライマックスは、観客が一人、また一人と体を揺らし始める場面。

派手な喝采ではないけれど、確かに伝わった──そんな静かな感動があります。

失敗も込みで「本気だった」と言えるこの演奏が、彼女たちを前へ進めました。

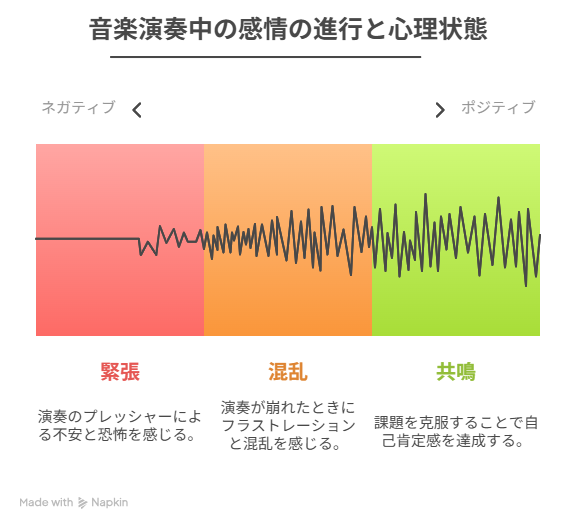

図解:対バン前後の心理推移

| 場面 | 心理状態 |

| 対バン前 | 緊張・恐怖・不安 |

| 中盤の崩壊 | 焦燥・混乱 |

| 終盤の復活 | 共鳴・自己肯定 |

音楽って、うまくやるだけが全てじゃない。

「伝えたい」という想いの強さが、誰かの心に届くんだと教えてくれる巻でした。

第4巻:新たな挑戦

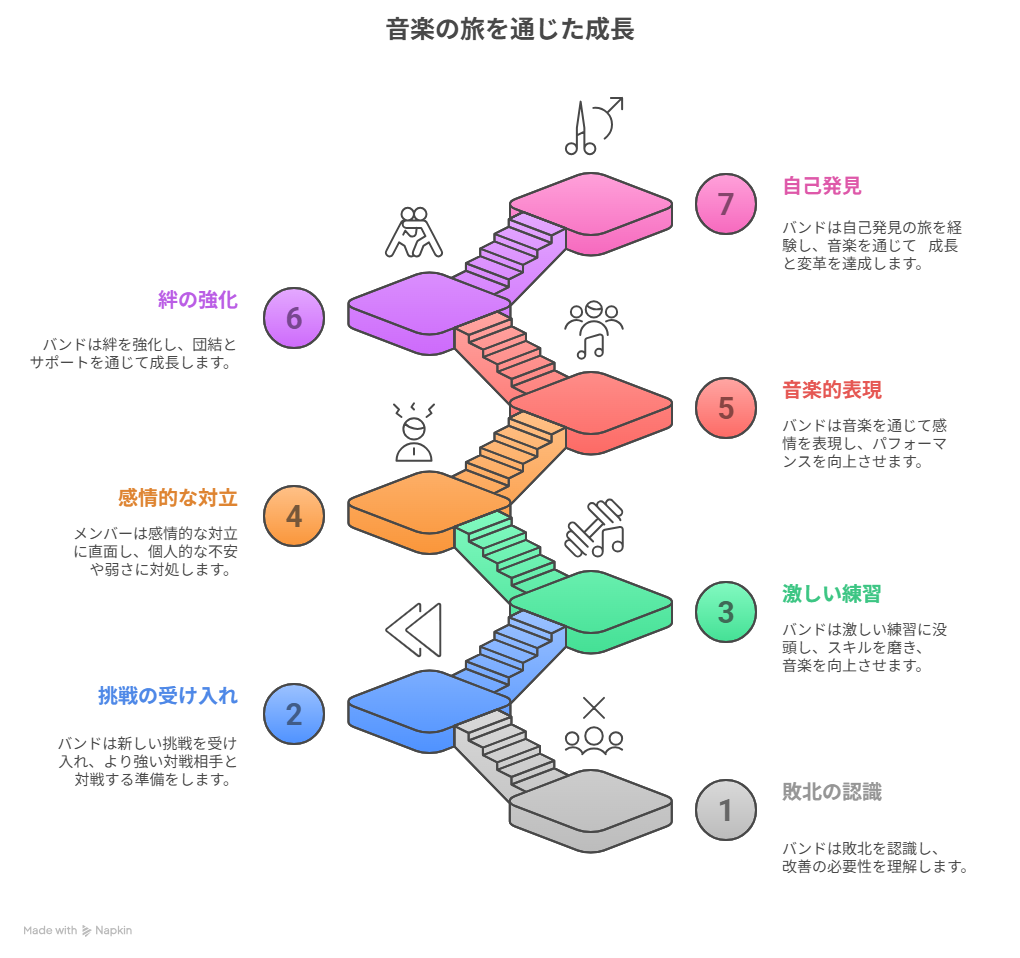

敗北を味わったロックレディが、それでも立ち上がる巻。

次なる対バンに向けて、自分たちの音と向き合う姿がまぶしいほどに描かれます。

この巻は、痛みを知った少女たちが“本当の挑戦者”になる物語です。

前巻で対バンに敗れたりりさたちは、自分たちの実力のなさを痛感します。

「このままじゃ、何も変わらない」──そんな焦りの中、次の対バンが決まります。

相手は、音楽的に圧倒的な才能を持つ「クラウン・ノーブル」。

りりさは、この対バンを「自分たちがロックバンドとして生きる覚悟を試す場」と捉えます。

それはもう、遊びでも逃げでもない、本気の勝負でした。

練習にも熱が入り、メンバー同士の衝突も増えていきます。

特に環は、「お嬢様のロックなんて所詮おままごと」と挑発され、自分の中の怒りと向き合うことになります。

それは彼女が抑えてきた「弱さ」であり、「自分なんて」と思っていた心の声でした。

音楽で殴り返すこと、それが彼女の答えでした。

ライブ当日、演奏はギリギリの緊張感の中で始まります。

だが、りりさの一声で空気が変わる。

「ここにいる私たちが、本気だってことを証明する」

その瞬間、ロックレディの音に命が宿ります。

観客の表情が変わり、会場の温度が上がる。

ロックは、ただうまくやるためじゃない。「伝える」ためにある。

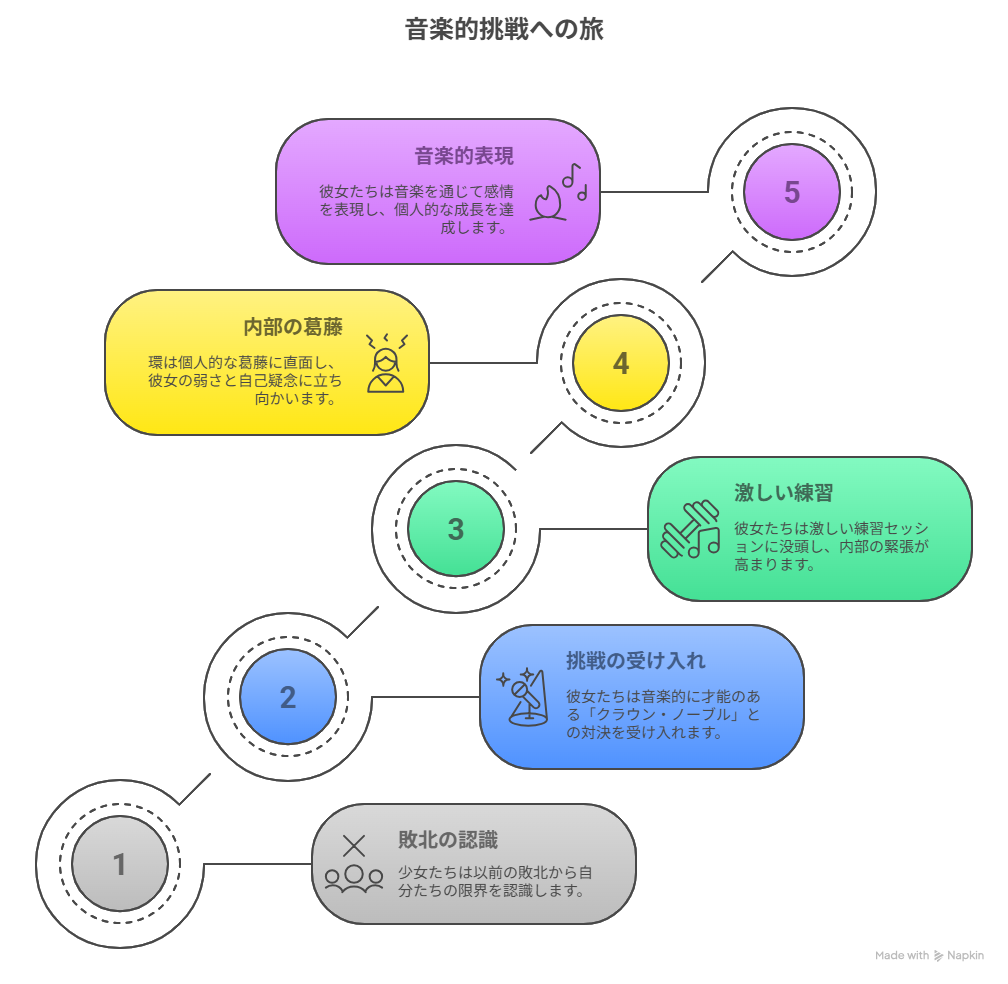

図解:第4巻の挑戦構造

| 挑戦相手 | クラウン・ノーブル |

| メンバーの課題 | 怒り・劣等感・覚悟 |

| 勝敗 | 勝ち負けより“伝える音”を掴む |

「私たちは、負けても折れない音を鳴らせる」

そう思わせてくれる、血が滾るような一巻でした。

第5巻:フジロックへの道

「お嬢様がロックで世界を目指す?」──夢物語だった言葉が、現実味を帯び始める。

フジロック出場という大きな目標を前に、ロックレディは覚悟を試されていきます。

この巻は、夢と現実の交差点。

前巻の対バンで自分たちの音に手応えを得たりりさたちは、さらなるステージを目指し始めます。

その矛先はなんと日本最大級の野外フェス「フジロック」。

「お嬢様が出られる場所じゃない」と言われながらも、彼女たちは一歩を踏み出します。

フジロックの新人枠“ROOKIE A GO-GO”出場を目指すためには、まずライブ実績が必要。

そのため、彼女たちは夏休みの全てをライブ活動に捧げることを決意。

真夏の炎天下、汗まみれで楽器を運び、地方ライブを回る彼女たちの姿が胸を打ちます。

途中、資金難やトラブルも発生。

だが、音羽が「このくらいの苦労、音でぶっ飛ばそう」と笑い飛ばし、チームの士気は高まります。

彼女たちは“演奏のその先”を目指しているのです。

この巻の白眉は、無名のフェスでのステージ。

観客ゼロで始まった演奏が、音の力でひとり、またひとりと引き寄せていく。

最終的には拍手が巻き起こる──“音で世界を変える”という感覚がここにあります。

図解:第5巻の行動と変化

| 目標 | ROOKIE A GO-GO出場 |

| 課題 | ライブ経験・資金・認知 |

| メッセージ | 本気なら届く、その証明 |

汗と音の記憶が、ページに焼き付く。

この巻は、夢を信じることの尊さを、音と共に教えてくれました。

第6巻:結束と成長

一人で奏でていた音が、仲間と混じり合ってひとつの“声”になる。

この巻は、ロックレディの結束が本物になる瞬間を描いています。

迷い、ぶつかり、それでも同じステージを目指す姿に、胸が熱くなります。

ROOKIE A GO-GO出場に向けて、より実践的な対バンに挑むロックレディ。

次なる相手は、すでに人気と実力を兼ね備えたガールズバンド「プリマトーン」。

自分たちの音がどこまで通用するのか──緊張と期待が入り混じります。

だが、個々の意識の差が表面化します。

ティナは自由奔放にプレイし、環は曲の構成を優先、音羽は感情に寄りすぎる。

そんな中、りりさは「みんなの音が好きなのに、噛み合わない」と涙をこぼします。

それでも、衝突の先にあるのは“理解”でした。

お互いを分かろうとすること、その上で一緒に音を鳴らすこと。

この巻で彼女たちは“バンド”になるのです。

Napkin AI向け構文:- A [共鳴できなかった4人] → B [信頼でつながったひとつの音]

ライブ当日、プリマトーンの完成度の高さに一瞬たじろぎます。

しかし、りりさが「私たちだけの音を、今ここで鳴らそう」と言葉を投げかける。

その瞬間、空気が変わる。

図解:第6巻の結束変化マップ

| 葛藤 | 方向性の違い・表現の衝突 |

| 突破口 | りりさの本音・感情の共有 |

| 変化 | “音”が“言葉”になる |

「バンドって、技術より気持ちなんだよね」

私はそう思いました。

この巻の音は、まるで鼓動みたいに、読者の胸を打ちます。

第7巻:オリジナル曲への挑戦

「自分たちの曲を、自分たちの言葉で」。

この巻は、“演奏する”から“創り出す”へと、ロックレディが変化するターニングポイントです。

創作の苦しみと喜びが、鮮烈に描かれます。

ROOKIE A GO-GOへの最終条件──それは「オリジナル曲の披露」でした。

これまでコピーやアレンジで演奏してきたりりさたちは、ゼロからの作曲という未知に挑みます。

きっかけは、対バン相手である「BOM Girl’s」の歩からの挑発。

「自分たちの音も持ってないバンドが、出られる場所じゃない」

その言葉に火をつけられたりりさは、衝動的に「やる」と宣言してしまいます。

でも、本音は──怖かったんだと思う。

りりさたちは悩みながら、ノートにメロディを描き、歌詞を削り、音を重ねていきます。

試行錯誤の中で、自分の気持ちと向き合う時間が生まれる。

ときに笑って、ときに泣いて──それが「音楽を創る」ってことなんですね。

Napkin AI向け構文:- A [演奏者としてのバンド] → B [創作者としてのバンド]

ついに完成したオリジナル曲「UNLOCK」は、彼女たちの物語そのもの。

譜面に綴った夢、リフに詰めた怒り、ビートに込めた決意。

音羽が叩くドラムが、まるで心臓の鼓動のように響いてきます。

図解:オリジナル曲制作フローと感情推移

| 創作ステップ | メロディ → 歌詞 → アレンジ → セッション |

| 障壁 | スランプ・不安・プレッシャー |

| ブレイクスルー | りりさの「書きたい」感情 |

完成した曲を前に、りりさがぽつりとつぶやく。

「この曲、誰よりも私に向けた歌だったのかも」

音楽って、自分を救う魔法なんだと感じさせてくれる一巻でした。

『ロックは淑女の嗜みでして』1〜7巻のあらすじと見どころまとめ

『ロックは淑女の嗜みでして』は、ただのお嬢様×ロックでは終わらない。

りりさをはじめとした少女たちが、音楽という手段で自分を解き放ち、世界と繋がっていく過程が、確かな説得力と熱量で描かれています。

7巻までを通して感じるのは、「この物語は“自分自身を鳴らす旅”なんだ」ということ。

各巻で彼女たちが向き合うのは、親との関係、仲間との衝突、表現の壁──。

青春のあらゆる揺れが、音楽という舞台で燃焼していく。

ページをめくるたび、私たち読者も「自分にとってのロックとは何か」を問い直しているのかもしれません。

そして今なら言える。

この作品を読んだあと、何かを始めたくなる──

そんな気持ちに火をつけてくれる漫画です。

「物語の芯に触れた気がしました。」

この記事のまとめ

- 1〜7巻までの展開を巻ごとに丁寧に解説

- キャラクターの葛藤と成長の描写に注目

- お嬢様とロックという対比が生むドラマ性

- 図解・表・Napkin構文で感情の流れを可視化

- 「音楽で自分を表現する」力を描いた作品

コメント