アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』の第1話「ここにいる」が放送され、多くのファンが熱狂しています。

本作では、名馬オグリキャップを主人公に据え、史実とフィクションを巧みに融合させたストーリーが展開されます。

この記事では、アニメ1話の感想をもとに、なぜオグリキャップが「スター」なのか、なぜ「ここにいる」がサブタイトルなのかを徹底的に解説します。

この記事を読むとわかること

- アニメ『シンデレラグレイ』第1話の見どころと感動シーン

- “泥ウサギ”と呼ばれる背景と成長物語の核心

- OP・EDを含む音楽演出と「ここにいる」の深い意味

オグリキャップはなぜ“スター”なのか?第1話が描いた象徴的シーン

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第1話では、主人公オグリキャップの圧倒的なスター性が鮮烈に描かれています。

物語終盤、トレーナー・北原の「スターがいないんだよ」という嘆きに応えるかのように、オグリキャップがその名を名乗るシーンは、視聴者の胸に強く刻まれる印象的な場面でした。

地方競馬出身のウマ娘が中央の舞台で光を放つ——この対比が、第1話のサブタイトル「ここにいる」に象徴的に重なります。

ラストシーン「いるじゃねえか、そんなスターが!」の意味

北原トレーナーが感極まって放ったこのセリフは、視聴者の共感を誘う名言となりました。

彼が探し求めていた“心の底から応援したくなる存在”が、目の前に突如現れた感動が凝縮された一言です。

この場面はオグリキャップという存在の意義を視覚と感情で伝える演出として非常に効果的でした。

地方競馬から中央へ、視聴者が重ねる“もう一人の自分”

オグリキャップは、実際の競馬史においても地方から中央に進出し、アイドルホースとして人気を博した存在です。

その背景を踏まえて描かれるアニメ版では、“どこかで夢を追う自分”と重ね合わせる視聴者心理をうまく活用しています。

この構成が、多くのファンに「オグリに感情移入して応援したくなる」気持ちを生み出しているのだと感じました。

“スター”の定義を覆す、オグリキャップの存在感

従来の華やかな存在とは一線を画し、無口で素朴、しかし走りは唯一無二というオグリキャップのキャラクター。

そのアンバランスさがむしろ魅力となり、「スター=カリスマ」という固定観念を崩してくれる存在になっています。

アニメ第1話では、この“スターの再定義”が物語の芯として描かれていたと強く感じました。

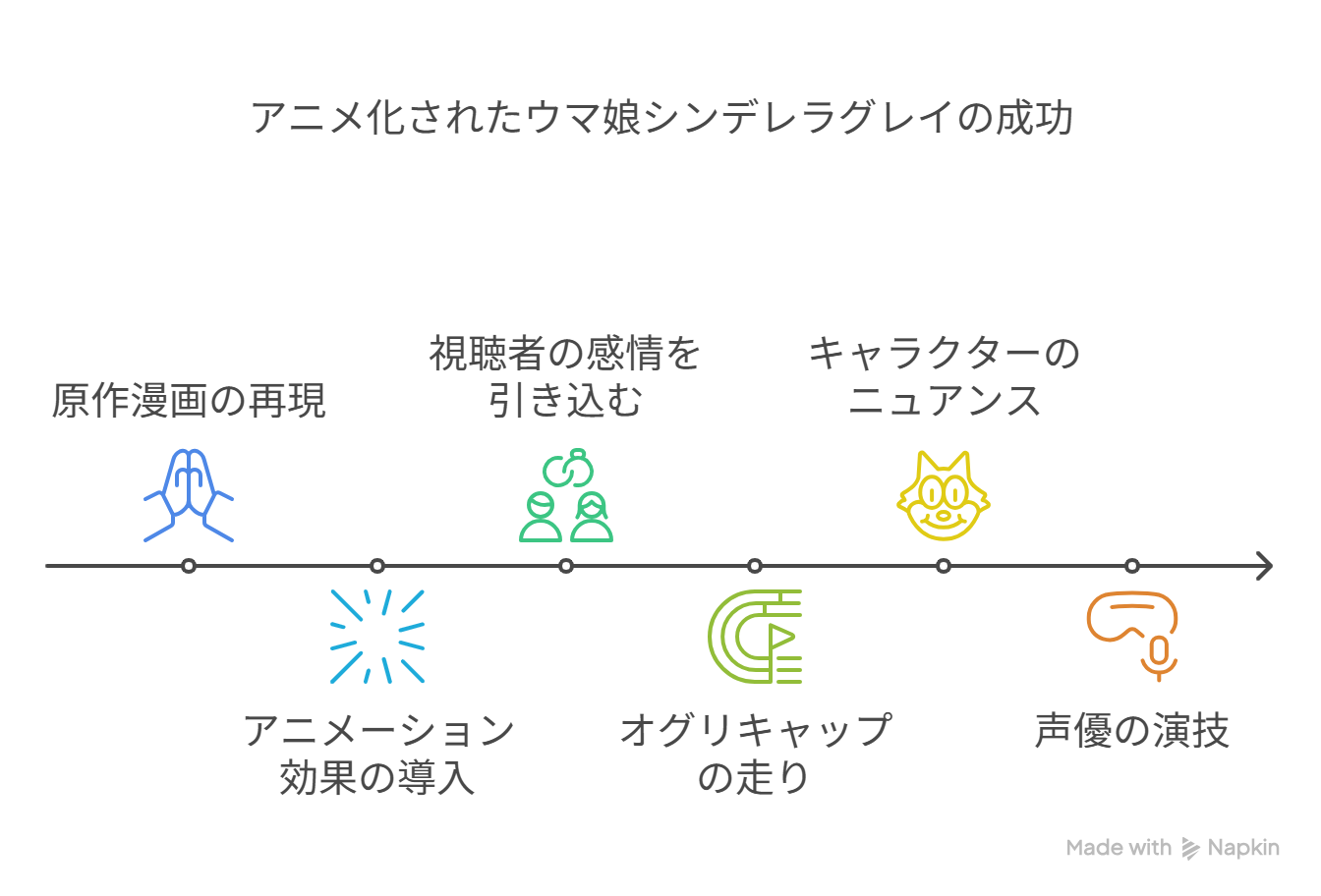

アニメならではの演出が光る!漫画ファンも納得の完成度

『ウマ娘 シンデレラグレイ』のアニメ化にあたり、多くの視聴者が気にしていたのが原作漫画との違いでした。

しかし、第1話ではそうした不安を払拭するように、原作を丁寧に再現しつつもアニメならではの演出効果が随所に盛り込まれ、多くの原作ファンからも高い評価を得ています。

画面構成や音響、間の取り方など、アニメでしかできない表現によって物語がより立体的に描かれていました。

静と動を織り交ぜた演出構成

第1話の見せ場のひとつは、オグリキャップが初めてレースを走るシーンです。

走る直前の静寂、観客の息をのむ描写、そして爆発的なスタートと共に流れるBGMの高揚感。

これらが連動することで、視聴者の感情を一気に引き込む力を持っていました。

オグリキャップの走りが映像で再現された感動

オグリキャップの代名詞とも言える「超前傾姿勢」の走法。

この独特なフォームが、アニメでは躍動感あふれるカメラワークと共に再現されており、視聴者からは「映像で見て鳥肌が立った」といった感想も多く見られました。

原作漫画で受けたインパクトを、より鮮明に体験できるのがアニメならではの魅力です。

細かな演技と表情で深まるキャラ描写

アニメではキャラクターのちょっとした動きや表情にも注目が集まります。

特にオグリキャップの天然で素直な可愛らしさや、ベルノライトとの心の距離の縮まり方など、静かなシーンにこそ深みがあります。

声優・高柳知葉さんの繊細な演技も相まって、視聴者に自然と感情移入させる巧妙な演出でした。

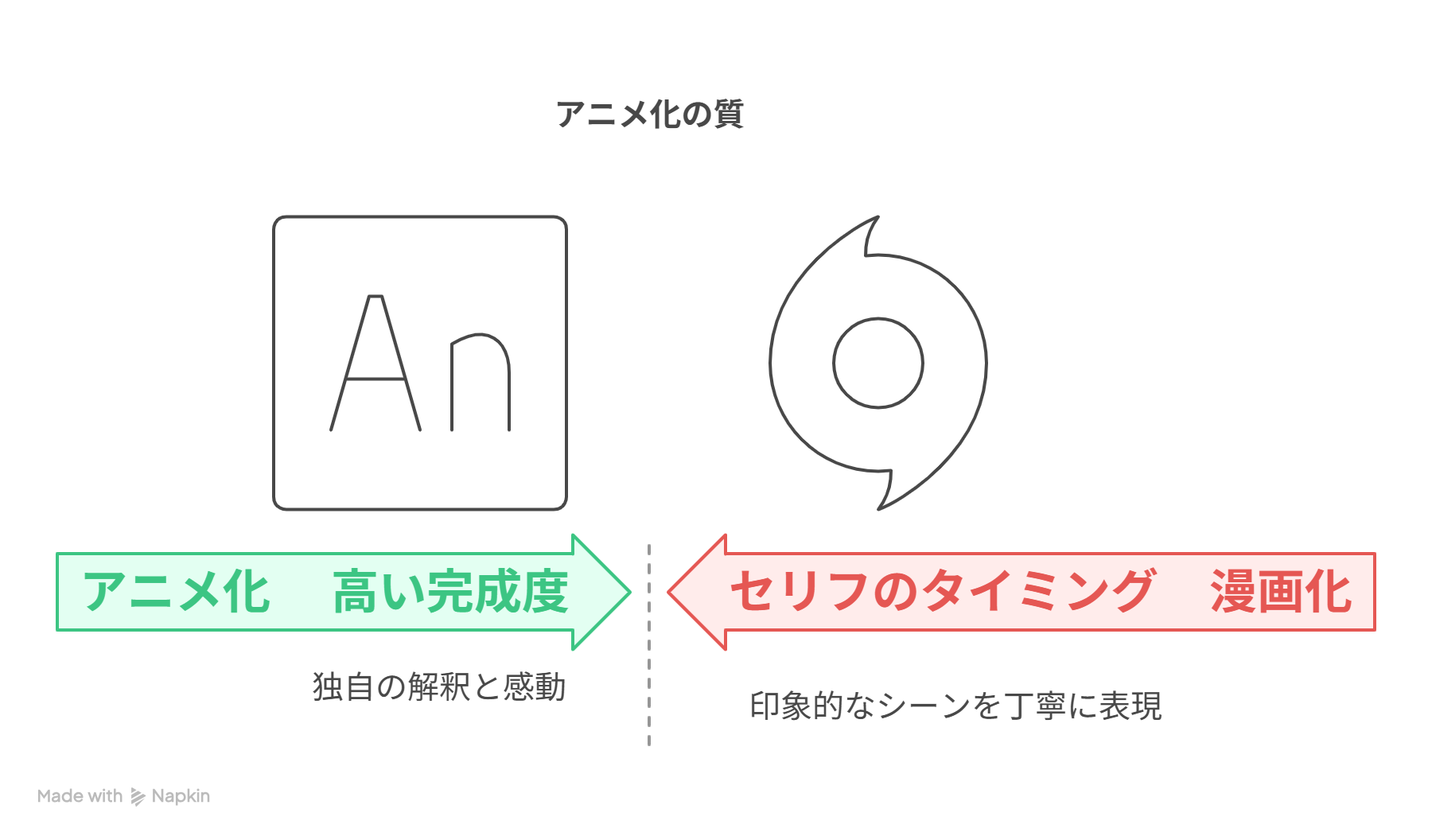

原作の再現度とアニメ独自の表現のバランス

『シンデレラグレイ』のアニメ化に際して、最も注目されたのは原作のストーリー構成と演出の再現度でした。

第1話では、原作の展開を忠実に追いながらも、アニメならではの表現的アプローチが随所に施されており、非常に高い完成度となっています。

特に間の使い方と視覚演出の巧妙さが、視聴者の没入感を生み出していました。

原作リスペクトとアニメの演出の融合

原作ファンにとって重要なのは、「あの場面がどう描かれるのか」という再現性。

アニメでは、セリフのタイミングや視線の流れなど、漫画で印象的だったシーンを丁寧に表現していました。

また、漫画では描ききれなかった「音」や「空気感」が加わることで、新たな解釈と感動が生まれているのです。

独自の間とセリフの強調がもたらす没入感

特に印象的だったのは、オグリキャップが自らの名前を告げるクライマックスシーン。

漫画ではコマ割りで強調されたこの場面を、アニメでは間(ま)と光の演出で見事に引き立てていました。

この「間」があるからこそ、オグリの一言がより重く、観る者の心を打つのです。

“視える”から“感じる”へ──映像作品ならではの価値

漫画と違い、アニメは「流れる時間」を演出に取り込むことができます。

夕日が差し込む演出や、風を切る音、心臓の鼓動のような効果音など、映像ならではの五感に訴える演出が加わることで、物語世界により深く入り込めるのです。

このバランス感覚こそ、『シングレ』アニメ版の最大の魅力だと私は感じました。

“泥ウサギ”と呼ばれた過去からの成長物語が始まる

第1話では、オグリキャップが“泥ウサギ”と呼ばれる背景が描かれ、その異名に込められた意味が物語の伏線として機能していました。

この呼び名には差別や侮蔑のニュアンスが含まれており、それが彼女の成長物語をより鮮やかに浮かび上がらせています。

まさに“泥”の中から生まれる“輝き”を描くこの物語は、視聴者にとっても共感と希望を与えてくれる構成です。

あだ名の元ネタと史実との関連性

「泥ウサギ」という呼称は、史実での“稲葉の白ウサギ”をモチーフにしています。

オグリキャップの故郷である稲葉牧場では、葦毛の馬が“稲葉の白ウサギ”と呼ばれていたという逸話があります。

それがアニメでは「泥ウサギ」と皮肉られており、地方出身ゆえの偏見や冷遇が物語の出発点として機能しています。

ライバルとの関係性が物語に与える期待

“泥ウサギ”と嘲笑するのは、ミニーザレディやルディレモーノら、今後対峙することになるウマ娘たちです。

彼女たちは初登場時から敵意を露わにしており、オグリの成長と共にどのように関係が変化していくのかが見どころのひとつ。

“泥ウサギ”が“スター”へと変貌していく過程に、視聴者は強く惹きつけられることでしょう。

“あえて描かれた屈辱”が導くカタルシス

第1話では、オグリキャップが周囲から見下されるシーンが印象的に描かれていました。

その描写は視聴者にとって不快にすら感じるものでしたが、それゆえに今後の逆転劇への期待が強まります。

最も下にいた存在が、誰よりも高く跳ねる——この典型的なシンデレラストーリーが、今後の展開をよりドラマチックにしていくのです。

音楽が演出を引き立てる!OP・EDのクオリティが高すぎる

アニメ『シンデレラグレイ』の第1話では、音楽の力が作品の魅力を何倍にも引き上げていました。

特にオープニングとエンディングは、それぞれ異なる方向性で視聴者の心をつかみ、アニメの世界観への没入感を高めてくれました。

“映像×音楽”の相乗効果が、ウマ娘の魅力をさらに引き立てています。

[Alexandros]の「超える」が与える疾走感

オープニングテーマ「超える」は、[Alexandros]による疾走感あふれるロックチューン。

アニメーションとのリンクも非常に良く、オグリキャップが走る映像との一体感が素晴らしいと話題になっています。

この曲を聴くだけで、「さあ、物語が始まるぞ」と胸が高鳴るような感覚を味わえる仕上がりです。

ED「∞」で描かれる幼少期のオグリキャップの意味

エンディングテーマ「∞(インフィニティ)」では、幼少期のオグリキャップと母親の姿が描かれます。

歌唱を担当する高柳知葉さんの透明感のある声が、オグリの純粋な内面を象徴しており、視聴後の余韻を優しく包み込んでくれます。

このEDは、まるで“過去”から“未来”への成長を音と映像で表現する、小さな短編映画のような存在だと感じました。

BGMが支えるレースシーンの迫力

第1話のレースシーンでは、BGMの選定とタイミングが絶妙でした。

特にオグリが走り出す瞬間にかかる劇伴は、視聴者の心拍数すら操るかのような演出効果を生み出していました。

音が持つドラマ性を最大限に活かしている点でも、非常に完成度の高い演出だったといえるでしょう。

シングレ第1話が伝えたかった“ここにいる”の本当の意味とは?

第1話のタイトル「ここにいる」は、物語的にも思想的にも非常に深い意味を持っています。

単にオグリキャップが登場したという事実以上に、視聴者の心に「確かに存在する感動」を残す宣言のようなタイトルです。

ここでは、その二重の意味について考察していきます。

物語的意味:「スター不在」に嘆くトレーナーの希望

「ここにいる」は、物語上では北原トレーナーの心情を一変させるキーワードです。

「心の底から応援したくなるスターがいない」と嘆いていた北原の前に、突如として現れたオグリキャップ。

彼女の走りと存在感を目の当たりにし、“今まさに目の前にそのスターが存在している”という感動が、「ここにいる」という言葉に集約されています。

思想的意味:かつての熱狂を現代に蘇らせる宣言

「ここにいる」は、かつて競馬ファンが体験した“オグリキャップという存在”の熱狂を現代に甦らせる宣言でもあります。

80年代後半の競馬ブーム、その象徴として活躍したオグリ。

彼女がいたからこそ、競馬は若者にとっても身近なエンタメとなったのです。

アニメ版『シングレ』第1話は、その“あの頃の熱”を今ここに呼び戻す試みであり、その決意を込めたタイトルが「ここにいる」なのです。

“存在の証明”としてのサブタイトル

また、「ここにいる」はオグリキャップの社会的・物語的存在意義の証明ともいえるフレーズです。

アニメというメディアを通じて、競馬を知らない若い世代にも、「このウマ娘を応援したい」と思わせる力を持っていました。

その力強さこそが、“ここにいる”という確かな存在感なのです。

『ウマ娘 シンデレラグレイ』第1話とオグリキャップの魅力をまとめて振り返る

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第1話「ここにいる」は、オグリキャップという存在の魅力を余すところなく描き切った完成度の高いエピソードでした。

視聴者は、物語・演出・音楽・演技すべての側面で心を動かされ、“もう1話観たい”という強い感情を抱いたことでしょう。

ここでは、その魅力を改めて総括します。

アニメファンも競馬ファンも惹き込む完成度

第1話は、競馬を知らない視聴者にもわかりやすいストーリー構成と、キャラクターの丁寧な描写が際立っていました。

一方で、史実に基づいた設定や演出が盛り込まれており、競馬ファンにとっても納得の内容となっています。

つまりこの作品は、“誰が観ても楽しめる”という強みを持っています。

今後の展開に高まる期待

“泥ウサギ”と呼ばれながらも走り続けるオグリキャップの成長物語は、これからさらにドラマチックになっていくはずです。

そして、第1話の時点で登場したライバルたちとの関係性や、トレーナー・北原との絆の深まりも注目ポイントです。

多くの視聴者が「次回が待ちきれない」と感じるのは、その展開への期待が本物だからに他なりません。

“スターの原点”としての1話の意義

この第1話は、オグリキャップがスターになるまでの“始まりの物語”でした。

視聴者はこれから、彼女が多くの試練を乗り越えていく過程に寄り添っていくことになります。

その原点としての「ここにいる」は、今後語り継がれる伝説の幕開けだったのです。

この記事のまとめ

- オグリキャップが主人公の成長物語

- 第1話は“ここにいる”の意味を多層的に描写

- 泥ウサギと呼ばれた過去を力強く超えていく

- 北原との出会いが物語の大きな転機に

- 原作漫画の魅力を丁寧に再現しつつアニメ独自の演出

- レースシーンの演出と音楽が高評価

- OP「超える」ED「∞」が映像と完璧に調和

- “スター”の存在証明としてのタイトルが印象的

コメント