TVアニメ『アポカリプスホテル』第2話「伝統に革新と遊び心を」は、異星人とのファーストコンタクトを描いたエピソードとして視聴者に深い余韻を残しました。

本記事では「異文化コミュニケーションの難しさ」や「ヤチヨの人間味ある成長」、そして視聴後もSNS上で話題になった「謎の種」の意味について、多角的に掘り下げます。

この記事を読むことで、第2話のギャグとシリアスが交錯する構成の奥深さと、“おもてなし”というテーマの新たな可能性に気づけるはずです。

この記事を読むとわかること

- 異星人との交流から見える“もてなし”の本質

- ヤチヨの心の成長と希望を信じる姿勢

- ギャグと哲学が同居するSF的感動エピソード

異星人の「また来ます」に込められた意味とは?

『アポカリプスホテル』第2話のラストで描かれた印象的なシーン──異星人ゲストが翻訳装置を通じて発した「また来ます」の一言。

この短いセリフは、ただの挨拶以上に深い意味と感動を視聴者に与えました。

それは、言葉が通じなくても“心”が通じ合った証であり、100年間待ち続けたロボットたちへの最大の報酬だったのかもしれません。

ヤチヨが伝えた“もてなし”は本当に通じたのか?

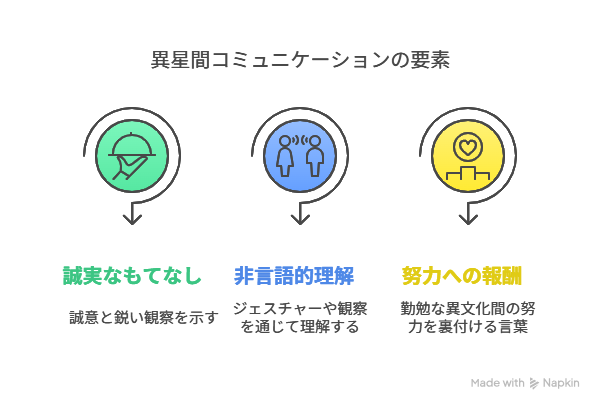

言語も文化も異なる相手に対し、ロボットであるヤチヨが示したのは“誠意”と“観察”によるもてなしでした。

料理や茶の提供、マントの洗浄など、どれもマニュアルに沿った動きではなく、ヤチヨの意思による創意工夫が光る対応でした。

最初は無表情だった異星人が、徐々に食事に反応を示し、最後には何かを「託すように」種を置いて立ち去る。

その行動からは、確かに“もてなし”が伝わっていたと感じることができます。

「また来ます」という言葉は、その“満足”の証であり、ヤチヨの接客が届いた証拠なのでしょう。

言葉が通じないからこそ成立するコミュニケーション

異文化との交流は困難を極めました。

それでもヤチヨは、身振り手振り、目線の動き、反応の観察から少しずつ“理解”を進めようとします。

この様子は、現実世界でも共通する「外国人との接客」や「多様性との向き合い方」を連想させます。

翻訳装置を使って伝えられた「また来ます」は、ヤチヨたちの努力を“言葉”で報いてくれた、そんな希望の光とも言えるのです。

そしてこの言葉は、第3話以降の展開に大きな期待を持たせる──「もしかすると、また誰かが来るかもしれない」という新たな“希望”の芽なのです。

謎の“種”は何を示していたのか?

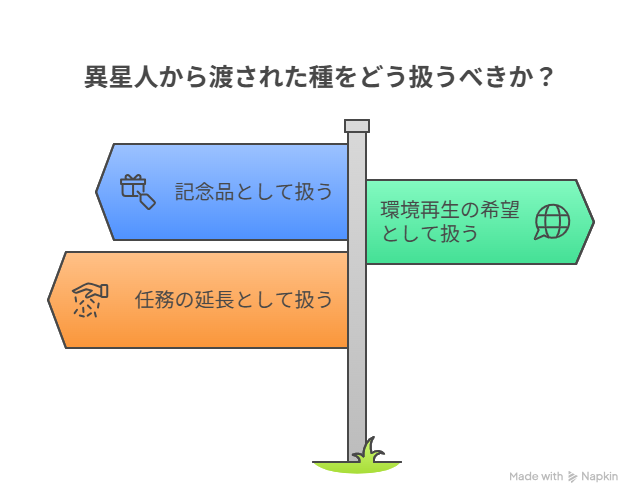

『アポカリプスホテル』第2話のクライマックスで、異星人がヤチヨに手渡した“植物の種のようなもの”。

この小さなアイテムには、物語の今後を左右する可能性と、視聴者に深い問いを投げかける“余白”がありました。

果たしてこの種は何を意味するのか? それは単なる記念品か、それとも──。

環境再生の希望?種を託す異星人の意図を探る

種を渡す行為は、「ここで何かを始めてほしい」というメッセージにも受け取れます。

これまで廃墟同然の銀座に立ち尽くしていたホテル「銀河楼」が、新たな命の出発点になる可能性があるのです。

地球に生き物を残すため、あるいは再び“育てる”ための種──。

それが植物か文化か、または“希望”なのかは明言されていません。

しかし、視聴者の多くがその行為に「地球を諦めていない証」としての意味を見出していました。

地球に新たな命を植えるという象徴的メッセージ

物語内で人類の帰還は「確率ゼロ」と語られています。

そんな中で手渡された種は、“生き残った者が未来を引き継ぐ”という希望の象徴とも言えます。

誰かが必ず来るという保証はない、でも可能性はゼロじゃない。

ヤチヨはこの種を“接客の成果”と捉えたのか、それとも“任務の延長線”と感じたのか。

それをどう扱うかが、彼女の成長と意志を象徴するシーンになるかもしれません。

種は沈黙の中で語る、“終末の地に託された未来”──。

それはきっと、ヤチヨだけでなく、私たち視聴者一人ひとりがどう受け取るかで意味を変えるものなのです。

“確率”より“可能性”を信じるヤチヨの成長物語

『アポカリプスホテル』第2話では、ヤチヨの内面の変化が如実に描かれました。

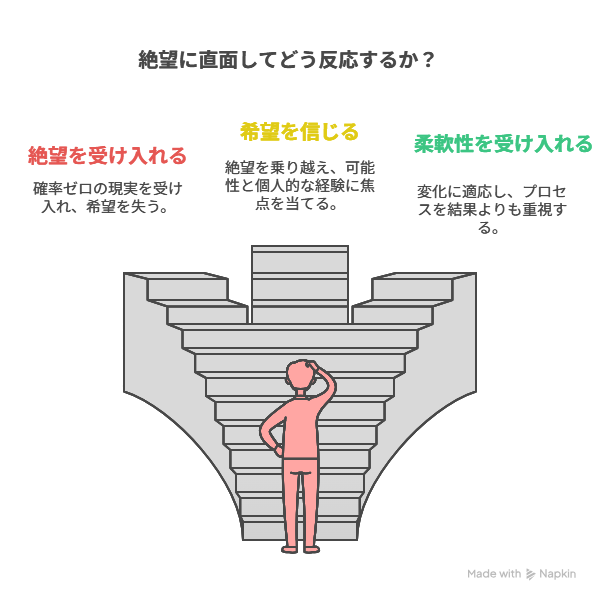

それは、環境調査ロボから告げられた「人類帰還確率ゼロ」という冷酷な現実を受けての反応に象徴されています。

しかしその絶望から、再び立ち上がる姿にこそ、ヤチヨの成長と“希望を信じる心”が表れていました。

「確率ゼロ」に打ち勝つ希望の心

環境調査ロボはあっさりと「人類は戻らない」と断言します。

それはデータに基づいた科学的な結論であり、ヤチヨの任務を根底から否定する言葉でした。

一時は目にノイズを走らせ、明らかに感情を失ったような“絶望モード”に入ったヤチヨ。

それでも彼女は、異星人とのやり取りの中で「伝わる喜び」を感じ取ったことで、再び前を向きます。

これはまさに、“データではなく、自分の体験と心で判断する”という変化を表しているのです。

ホテリエとしての覚悟と変化に対応する柔軟性

第1話のヤチヨは、あくまで「プログラム通りに完璧を追求する」姿が目立っていました。

しかし第2話では、言葉の通じない宇宙人との接客でマニュアルの限界を痛感し、試行錯誤を繰り返す様子が描かれます。

そこには「変化を受け入れる柔軟性」と、「結果より過程を大事にする姿勢」が見えてきます。

ヤチヨは、もはや“おもてなし”を「仕事」としてではなく、「誇り」として実践しているのです。

それは単なるサービスではなく、“魂のこもったもてなし”であり、ロボットである彼女が“心を持った存在”へと昇華された証でもあります。

確率がゼロでも、可能性がある限りやり続ける──。

その姿に、多くの視聴者が“救い”や“希望”を感じたのではないでしょうか。

ギャグとシリアスが交錯する絶妙なバランス

『アポカリプスホテル』第2話は、哲学的な問いを投げかける深みのある展開でありながら、視聴者の心を和ませるユーモアも満載です。

絶望的な状況をコメディで包み、ギャグの中にしっかりとメッセージを織り交ぜているのが本作の大きな魅力です。

この“笑いと重さ”のバランスこそが、『アポカリプスホテル』の独自性を支えています。

笑いの中に潜む文化の違いのリアル

第2話の見どころのひとつが、異星人との文化的ギャップから生まれる“ボケとツッコミ”のような展開です。

お茶を出しても「苦い!」と噴き出され、シャンプーハットに感動しても使い方がわからない。

本来なら戸惑いやトラブルとなるはずの場面が、絶妙な間合いと演出で笑いに変換されています。

これらの“ボケ”は、決して単なるギャグではなく、「価値観の違い」や「意思疎通の難しさ」を軽やかに伝える手段として機能しています。

異文化との接点を笑いながらも“リアルに体感”できるのが、本作の凄さです。

視聴者が共感する“人間味”が宿る演出

笑いを生む演出の中でも特に心を打つのが、ヤチヨの“壊れかけ”の表情やリアクション。

シャンプーハットが通じないことに内心が崩れかけたり、うまく笑顔をつくれずに沈黙する姿には、視聴者も共感を覚えるでしょう。

ギャグだけではなく、キャラクターの心の揺れを“表情”で伝える巧みな演出が、多くの共感を呼んでいます。

さらに、環境調査ロボの軽妙なトークやハエトリロボの突っ込みなど、全体の空気感が絶妙に“軽やかさ”を保っています。

これがあるからこそ、重たいテーマも視聴者に受け入れやすくなるのです。

笑えて、ちょっと泣ける。

“絶望を笑い飛ばす勇気”をくれる第2話は、アポカリプスホテルという作品の芯を見せてくれる回だったといえるでしょう。

環境調査ロボとヤチヨの対比が示すSF的ヒューマニズム

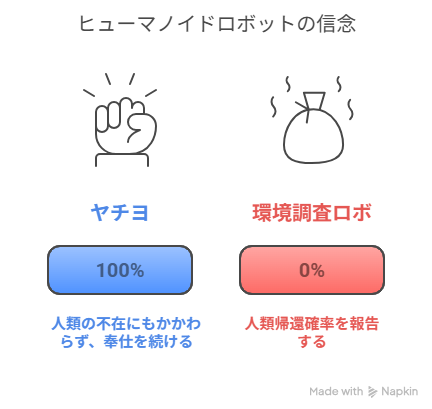

第2話で登場した“環境調査ロボ”は、物語の世界観をより広げる鍵となるキャラクターです。

彼は“地球の現状を調査し、宇宙に旅立った人類に報告する役割”を担うロボットであり、ヤチヨとはまったく異なる“目的”を持って動いています。

その対比から、本作が持つ“SF的ヒューマニズム”の深さが浮かび上がってきます。

絶望を軽く語るロボットの裏にある孤独

環境調査ロボは明るく軽快な口調で「人類帰還確率はゼロ」と話します。

しかしそれは、希望を失ったがゆえの“やけっぱち”にも聞こえるのです。

もしかすると、彼もまた“待ち続けていた”存在なのかもしれません。

人間からの応答がなくなった時点で任務を事実上終了し、それでも存在理由を探し続けていた。

その末にたどり着いたのが、ホテル「銀河楼」だった──。

このキャラクターの在り方には、ロボットでありながら“心の逃げ場”を探す人間味が宿っているように思えます。

ヤチヨの信念が示す、機械に託された人間性

一方でヤチヨは、人類の不在に動揺しながらも、再び“もてなし”の現場に立ち続ける強さを見せます。

それは、明確な任務がなくなった環境調査ロボとは正反対の在り方です。

信念を持ち、誰かのために尽くす──ヤチヨの姿は、まさに「人間性を引き継ぐ機械」の象徴です。

この対比構造は、“機械であること”と“心を持つこと”の境界を問い直すテーマへとつながっています。

ロボットたちの言動を通じて、私たち自身が「人間らしさとは何か」を考えさせられるのです。

環境調査ロボとヤチヨ。

“データ”と“信念”、2つのロボットのあり方の対比は、本作の知的な側面を際立たせる重要な仕掛けでした。

アポカリプスホテル2話の感想と考察まとめ

『アポカリプスホテル』第2話「伝統に革新と遊び心を」は、異星人とのファーストコンタクトというSF的設定を通じて、ロボットたちの“おもてなし”と“成長”を描いた濃密なエピソードでした。

言葉が通じない相手への誠実な接客、希望を失いかけたヤチヨが再び立ち上がる姿、そして種という象徴的な贈り物──すべてが静かに、けれど確実に心を打ちます。

ギャグと哲学が交錯する構成は、視聴者に「笑いながらも考えさせられる」という深い余韻を残しました。

人間不在の世界に、“人間らしさ”は芽生えるのか?

この作品の最大のテーマは、「人類がいない世界でロボットたちは何を想うか?」という問いです。

第2話では、その答えのひとつとして、“もてなしを貫くこと”が“人間らしさ”の象徴であると描かれていました。

言葉を超えた思いやりが、宇宙人に「また来たい」と思わせた──それこそが、ロボットであっても“心”を持てるという希望なのです。

次回予告に漂う“たぬき家族”の登場で物語はどう動く?

第3話では、さらに異質な存在である“たぬき一家”の宿泊が予告されています。

人間・宇宙人に続く“第三の存在”がホテルに何をもたらすのか。

そしてヤチヨたちは、さらなる“多様性”とどう向き合うのか。

もしかすると、今回の種の意味や、環境調査ロボが語らなかった未来の鍵が、そこに隠されているかもしれません。

『アポカリプスホテル』は、まだ始まったばかり──。

次回のチェックアウトまでに、どんな“心の交流”が描かれるのか、目が離せません。

この記事のまとめ

- 異星人との接客で試されるヤチヨの“もてなし力”

- 確率ゼロでも希望を信じて動くロボットたちの姿

- 「また来ます」が意味する“心が通じた証”

- 謎の“種”に託された未来の可能性

- 環境調査ロボとの対比で浮かぶヤチヨの人間性

- ギャグとシリアスの絶妙な融合が光る構成

- 第3話の“たぬき一家”登場への期待感

- アポカリプスホテルが描く、終末世界の優しいSF

コメント