「第七王子、転生から魔術無双へ」で際立つのが、ヒロインたちの存在感。その中でも、シルファとサリアの描き方はただの恋愛描写を超えて、まるで人間の“愛と忠誠”の縮図のようでした。

彼女たちはロイドを中心にまったく違うアプローチで彼を支え、時に衝突し、時に補完し合います。読者としても、どちらの在り方が「真の理解」なのか悩んでしまうほど。

この記事では、シルファとサリアの関係性を徹底分析し、相関図でその“熱と冷”のコントラストを図解付きで解説します。

この記事を読むとわかること

- 『第七王子』におけるシルファとサリアのキャラ像の違い

- ロイドとの関係性を通した物語構造の分析

- 三者のバランスと役割を視覚的に理解できる相関図

シルファとロイドの“絶対忠誠”関係性

幼少期からの教育と冒険者時代

シルファが初めて剣を握ったのは、まだ幼かった頃。騎士団長の父・マルクオスの厳格なしつけのもとで、「弱さは許されない、強さこそ正義」という価値観が心に刻まれました。その背筋の伸びた礼儀正しさ、集団の中でもひときわ鋭く光るオーラが、すでに“銀の剣姫”の片鱗を見せています。

そして冒険者としてロイドと出会ったとき、彼女の中で初めて“守りたい誰か”ができた。命懸けで助けられた瞬間、忠誠の対象が“理想”から“ロイド”へと変化したのです。それはただの崇拝ではなく、血の匂いまで覚えているかのような瞬発的な思い込みでした。

ここで深堀りすると、冒険者時代のシルファは「結果」に極端にコミットするタイプ。でも、ロイドと共に戦うことで「プロセス」を自ら選ぶ歓びを知る。戦う理由が“私が彼を守る”という感情に変わった瞬間、それは彼女の存在意義を根底から揺るがす衝撃です。

このエピソードは単なる出会い話ではなく、シルファにとって“忠誠”とは命と心を賭ける選択であり、そこには「選ばれた者の重圧」も含まれています。まるで彼女の魂がロイドに向かって“約束”を交わしたかのよう。読んだ瞬間、私も胸が締め付けられるような感覚に陥りました。

ロイドへの溺愛と忠誠

シルファの愛情は、朴訥(ぼくとつ)と狂気の境界線上を揺れるようなもの。彼女にとってロイドとは“守るべき存在”であり、彼の弱さも葛藤も、全部抱えてあげたくなる対象です。

例えば、他の女性が話しかけるだけで瞳が鋭く光り、無意識に剣先をひいたり。たとえそれが相手の命を奪うことであっても、ためらわない。“近づくな、これは私のロイドだ”という無言の叫びがそこにあります。それはまさに“生きたい”という本能と重なり合うほど。

さらに深い分析をすると、シルファの忠誠には“自己犠牲”以上の意味がある。「私を選んで」という、どこか切実な承認欲求すら混じっている。彼女はロイドに選ばれることで、自分の存在価値を確かめたかった。その感情の複雑さと痛さに、読者の心は自然と引っ張られます。

この関係は、ただの“守る盾”ではない。むしろ、シルファ自身がロイドの“鏡”であり、彼を映す存在として機能しています。「あなたが心を閉ざすなら、私はその扉を叩き続ける」—そんな覚悟が、この忠誠の奥底にはあるのです。

サリアとロイドの“姉弟+理解者”関係

音楽に没頭する“王国第四王女”

サリアは、サルーム王国第四王女でありながら、政治や婚姻、権力争いに一切興味を示さず、音楽という世界にすべてを注ぐ女性です。

日々、リュートやハープの旋律に心を委ねながら、王女としての責務を放棄しているようにも見える彼女。だけど、それは“逃避”ではなく“選択”。彼女にとって世界とは、響き合う“感覚”の連なりであり、言葉よりも音が本心を語る手段なのです。

そのため、政治的計算もなく、利害関係もなく、ただ「感じたままに在る」彼女の姿に、私はふと羨望を抱きました。“役割”を超えて生きる姿が美しい。そんな風に、誰かの期待を背負わずに、ただ在るって、どれだけ尊いんだろう。

ロイドとの姉弟関係と相互理解

サリアとロイドの関係には、“共鳴”と呼ぶにふさわしい優しい静けさがあります。ロイドが魔術に没頭し、周囲の声が届かなくなる瞬間も、サリアだけは微笑みながらそっと見守っている。「それがあなたなんでしょう?」と受け入れるように。

この“黙って理解してくれる”距離感が、まるで胎児が羊水に包まれているような安心感をもたらすんです。サリアはロイドの“逃げ場”であり“境界線の外側”でもある。誰よりも近いけれど、決して干渉しない。

心理学的に言えば、サリアのような存在は「安全基地」。ロイドが自分を見失いそうになった時、戻れる場所であり、同時に自分を肯定してくれる鏡です。それが血の繋がり以上の“理解”をもたらし、彼の中に安心を育てている。

だから私は思うんです。サリアは姉であり、理解者であり、音のようにそっと心に触れる癒しの存在だと。決して目立たないけれど、確かにそこに在る。そんな彼女がロイドの世界にいること、それ自体が奇跡みたいに感じるんです。

シルファ vs サリア—ロイドを巡る三者の相関

守りたい想い vs 理解したい想い

シルファとサリアは、同じロイドという存在に惹かれながらも、その向き合い方が真逆です。シルファは「守ることで愛を示す」タイプ。一方で、サリアは「理解することで愛を伝える」タイプ。

シルファは命を張ってでもロイドを守る。「彼のそばにいたい」という願いは、“命の重み”そのものです。対してサリアは、ロイドの心の声に耳を澄ませ、「どうしても放っておけない」と感じる。それは“心の居場所”としての愛なんですよね。

この対比はとても興味深くて、まるで〈情熱と静寂〉の対立のよう。激しく燃える炎と、音もなく広がる月光。それぞれがロイドに与える安心感の質がまったく違うからこそ、読者としては「どちらが本当の愛なのか」と胸が揺さぶられます。

表現の違いとバランス構造

行動パターンを比べてみると、シルファは“アクション派”、サリアは“ステイ派”です。シルファはロイドに危険が迫ればすぐに斬りかかり、敵を排除しようとする。彼女の愛は“闘うこと”で証明される。

一方サリアは、ロイドが魔術に耽る孤独を知っているからこそ、あえて踏み込まない。「理解」という静かな方法で心に寄り添う彼女の姿勢には、母性的な余裕すら感じられる。

このバランスがあってこそ、ロイドは壊れない。どちらか一方だけでは偏りすぎてしまう。まさに“盾と羽毛布団”のような両極の愛が、彼の中の弱さと強さを支えているんです。

Napkin AI向け構文:

- – A [シルファ:命を懸けた防衛者] → B [ロイドの外敵に対して絶対的な守りの存在]

- – A [サリア:静かな共感者] → B [ロイドの内なる葛藤を和らげる安定装置]

こうやって見ると、ロイドを巡るこの二人は決して敵対していない。むしろ、互いの“足りない部分”を補い合うような存在なんです。私たちが人間関係において感じる“相性”の概念って、実はこういう微細な感情の構造なのかもしれません。

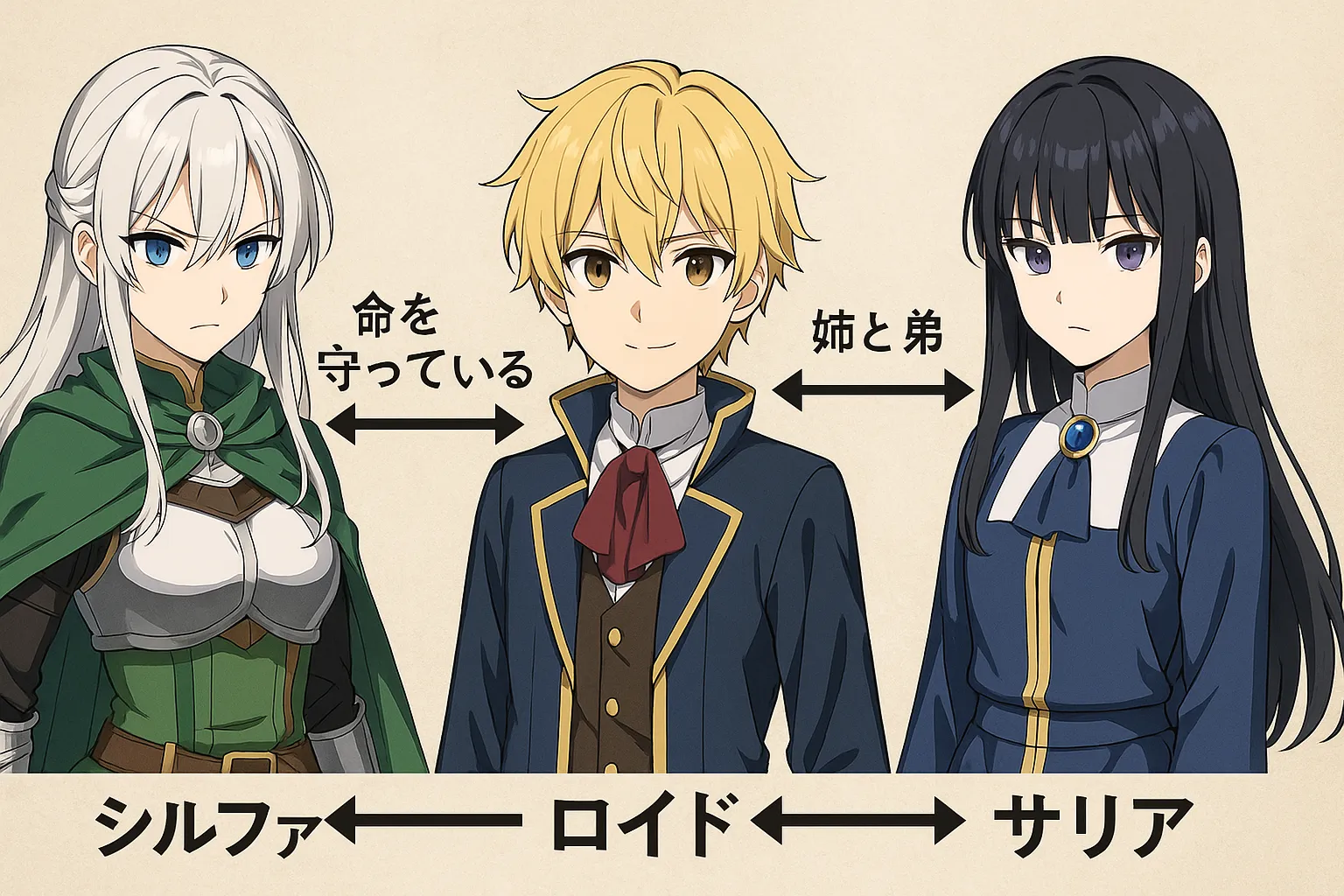

【相関図】シルファ・サリア・ロイドの三角関係視覚化

相関図解説

シルファ・サリア・ロイド。この三者の関係性は、単なるラブトライアングルという言葉では収まりません。「命」「心」「役割」というテーマが交差する、繊細なバランス構造になっているからです。

まず、シルファとロイドの関係性は「忠誠」というキーワードで繋がれます。彼女はロイドを中心に自身の存在意義を構築し、「守ることで生きる」と決意している。一方、サリアとの繋がりは「理解」。“言葉がなくても分かり合える”という深い共感性がベースにある。

そして、このふたりの間には、無言の競争意識と相互補完の構造が混在しています。感情が表に出ることは少ないけれど、それぞれがロイドを想うがゆえに、互いを“必要な存在”として認識しているのです。

| キャラクター | ロイドとの関係 | 相互関係 |

| シルファ | 命を懸けた忠誠・戦闘による愛の表現 | サリアと補完関係(行動派 vs 静観派) |

| サリア | 心を包み込む共感・理解による寄り添い | シルファと無言の共鳴・緊張感 |

| ロイド | 二人の存在により“内外両面”で支えられる | バランサー的存在 |

さらに直感的に理解できるよう、以下のような図解で視覚化できます:

- ロイド ⇄ シルファ:命の危険をも顧みない忠誠(片想い気味)

- ロイド ⇄ サリア:心の安心感と静かな姉弟愛

- シルファ ⇄ サリア:緊張感あるが争わない、陰陽のような関係性

私がこの関係図を初めて描いたとき、驚くほど三角のバランスが整っていたんです。それぞれが“違う役割”を持ちながら、ロイドという一点で重なりあう。それがこの作品に漂う“静かな緊張感”の正体なんだと、気づかされました。

シルファとサリアはロイドにとって“補完的な存在”まとめ

ここまで読んでくださった方には、シルファとサリアが単なる“ヒロイン枠”ではないこと、きっと伝わったと思います。

彼女たちは、ロイドという存在を中心に、“生き方の正反対”を提示するような関係性。それでいて、互いに争うのではなく、“違う方法で同じ人を支える”という稀有な形なんですよね。

例えば、シルファは言葉より行動で、ロイドに“生きる理由”を教える存在。命を張ってでも守り抜くその姿は、「あぁ、こんなに真っすぐな人がいるのか」と震えるほどに眩しい。一方サリアは、ただ“そこに居るだけ”でロイドの魂を包み込む。静かで暖かい、言葉にならない安心をくれる存在です。

Napkin AI向け構文:

- – A [シルファ:戦うことに生を見出す] → B [ロイドに“戦っていい理由”を与える]

- – A [サリア:在ることに意味がある] → B [ロイドに“休んでいい場所”を与える]

この二人がいるからこそ、ロイドは極端な孤独にも、自身の暴走にも飲まれずにいられる。彼の“魔術への狂気”を制御するのは、実はこの2人の存在なんじゃないかと私は思うんです。

私自身、ロイドのように「何かに夢中になることでしか生きられない」タイプなので、シルファとサリアの視点で彼を見ると、胸がぎゅっとなる瞬間が何度もありました。誰かに守られたいし、理解されたい。その両方を与えてくれる2人の存在に、思わず涙がにじみそうになりました。

「第七王子」という作品がここまで読者の心を掴む理由。それはきっと、“人は一人では立てない”というテーマを、ロイドを通して繊細に描き切っているからだと、私は信じています。

──物語の芯に、触れた気がしました。

この記事のまとめ

- シルファは「命を懸けた忠誠」を体現する剣姫

- サリアは「心で寄り添う姉」としてロイドを理解

- ロイドにとって二人は“盾”と“癒し”の両翼

- 熱と冷、愛と理性が交錯する人間関係の妙

- 三者の関係は物語を深化させる軸の一つ

コメント