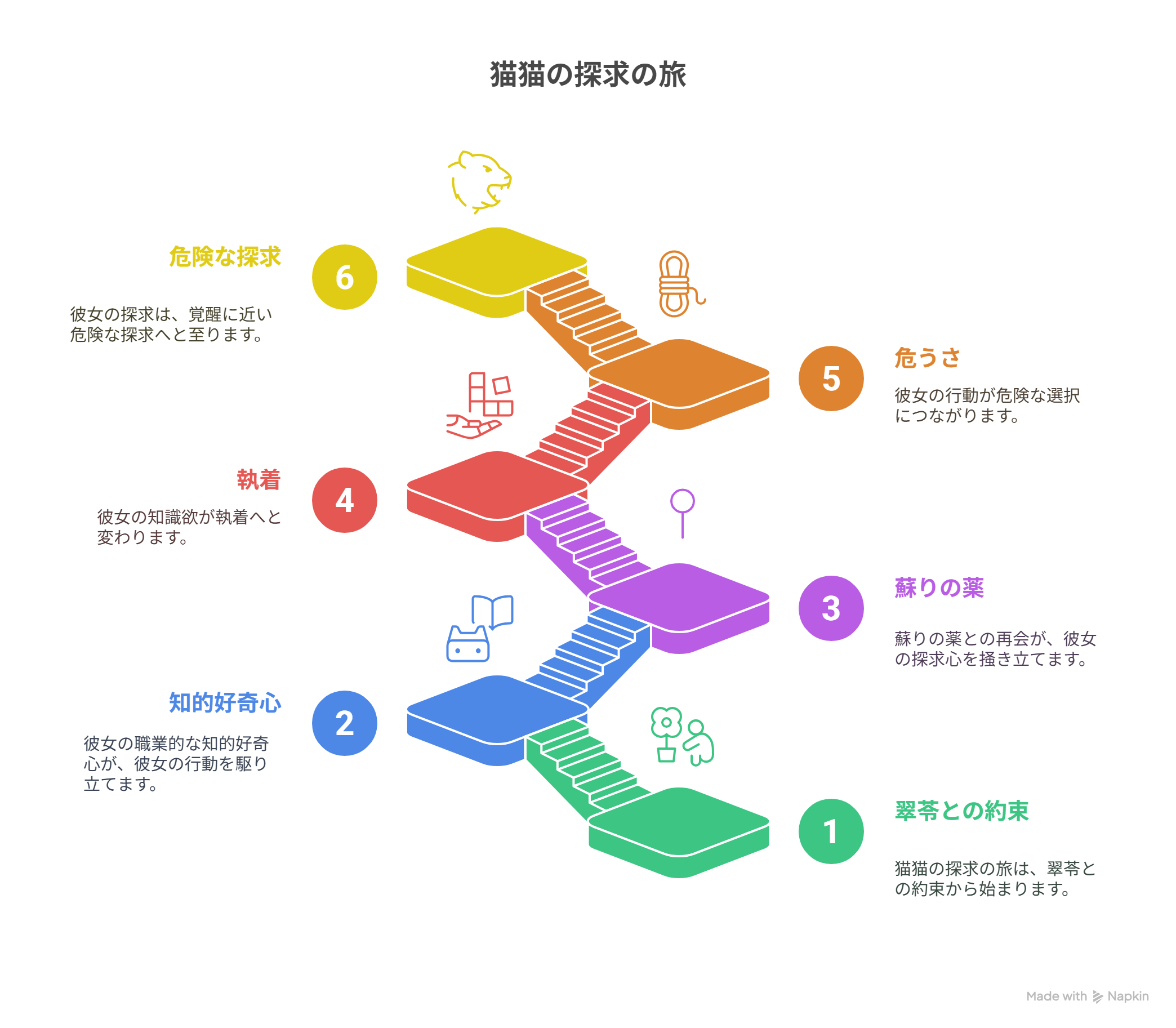

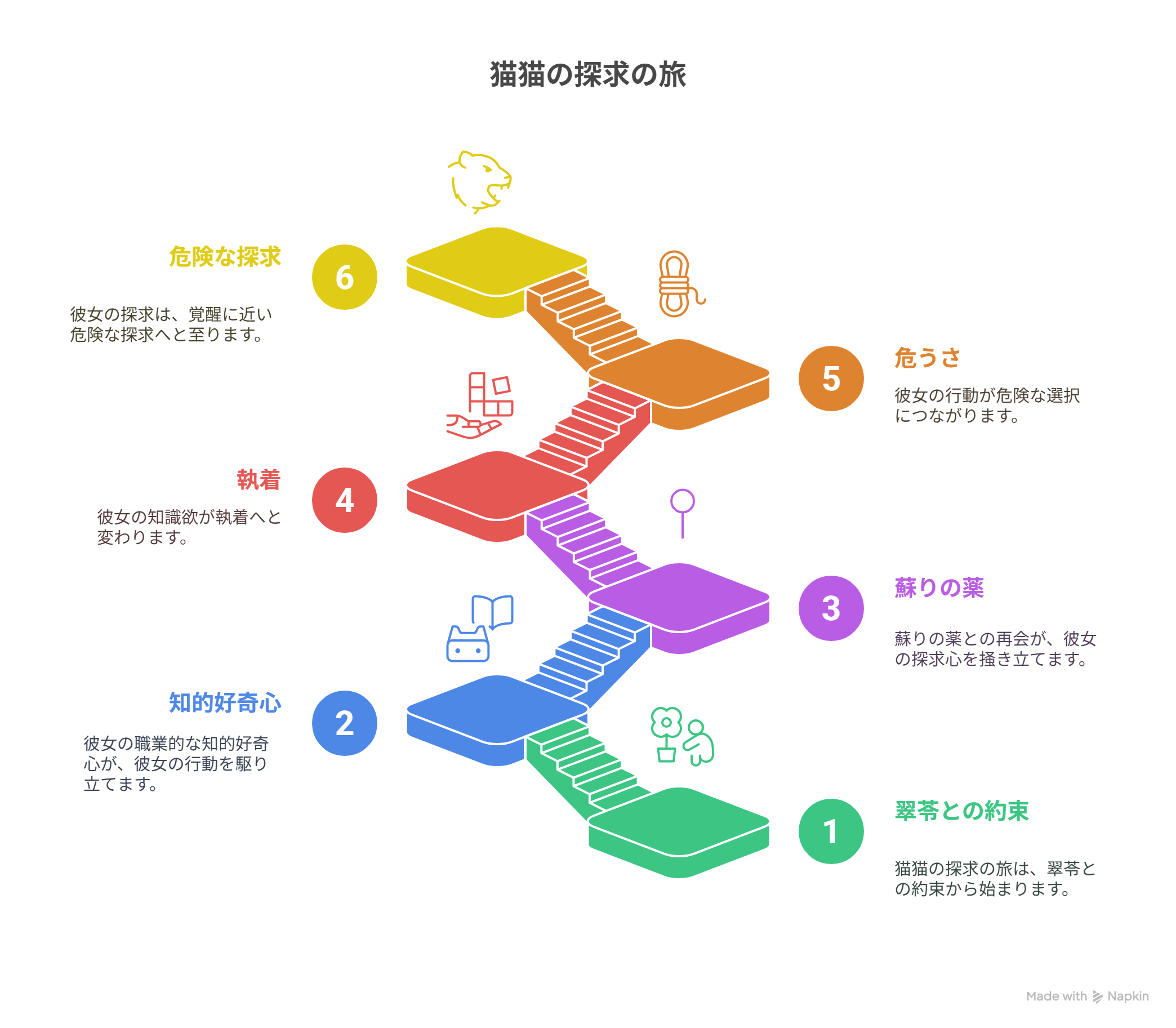

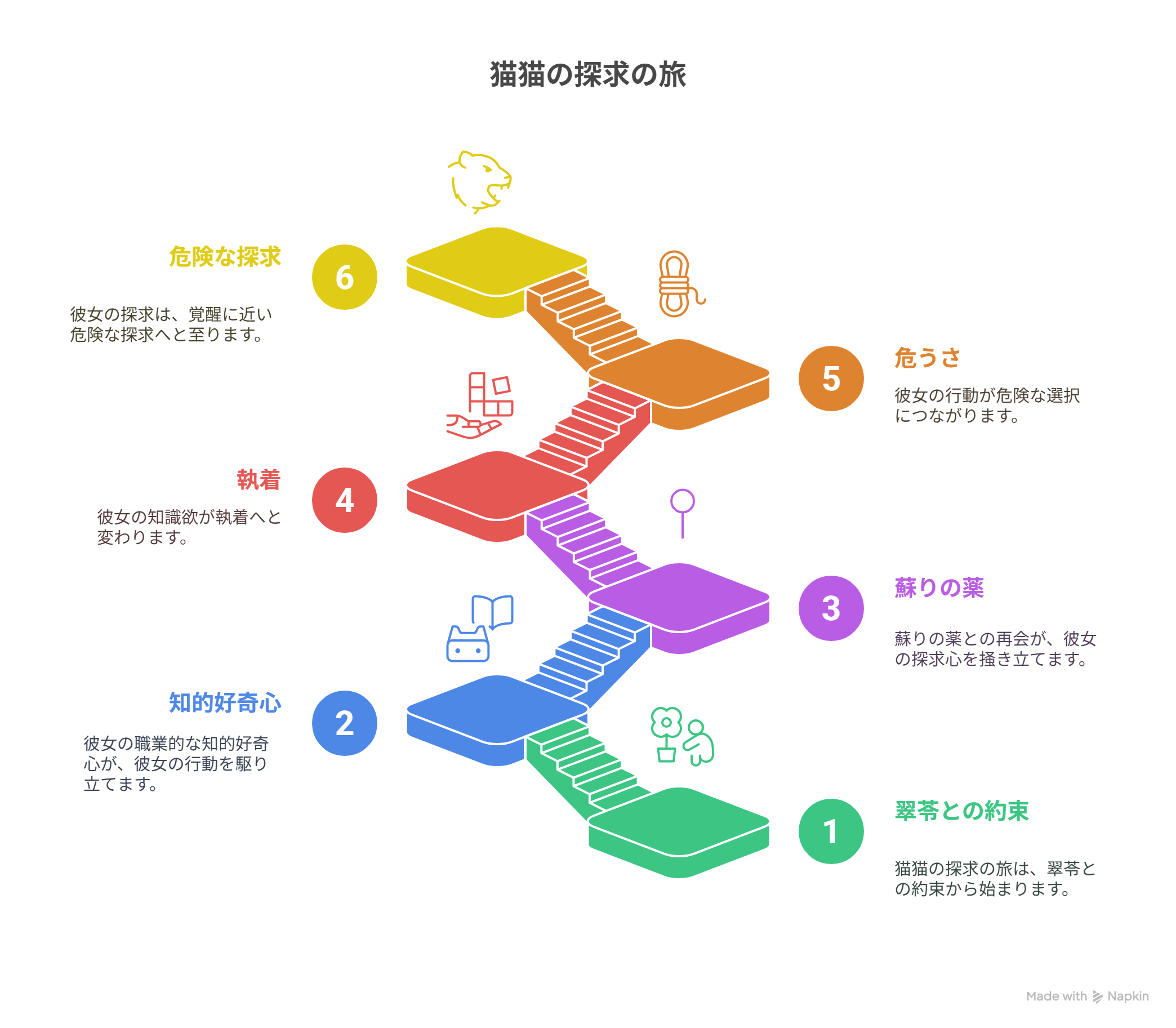

『薬屋のひとりごと』第43話の感想と考察をお届けします。

猫猫は今回、「蘇りの薬」という禁忌に足を踏み入れます。

翠苓との約束を追う中で浮かび上がるのは、ただの薬ではなく命の境界線に迫る“知の誘惑”。

同時に、隠れ里の祭りに隠された建国神話の真実や、西の国との繋がりも浮き彫りになります。

そして、壬氏との関係性にも微妙な変化が訪れ、猫猫の内面にはこれまでになかった感情の揺らぎが。

本記事では、43話の展開を「禁忌への探求」「国家の記憶」「感情の再定義」の3つの視点から深く読み解きます。

この記事を読むとわかること

- 猫猫が「蘇りの薬」に惹かれた理由と、その先に待つ危機

- 隠れ里と西の国の文化が示す建国神話の“真の意味”

- 壬氏との関係の揺らぎが物語に与える心理的インパクト

蘇りの薬──知識への渇望が導く禁忌

『薬屋のひとりごと』第43話で猫猫が踏み込んだのは、単なる薬の謎ではなく、人間の根源的欲望──「命の限界を超えた力」への渇望そのものです。

彼女が追い求めた「蘇りの薬」は、過去に聞いた言葉や記憶、そして翠苓との再会によって再びその意味を持ち始めます。

しかし、それは単なる職業的好奇心ではなく、命に関わる禁忌に対して向けられる、ある種の“執着”でした。

視聴者にとっても、猫猫の姿勢の変化は明確に映ります。

これまでのような知的ゲームではなく、危うさと紙一重の「覚醒」だったのです。

猫猫はこれまで、冷静で理知的な観察者として描かれてきました。

しかし今回、彼女の行動にはどこか「人間くささ」、つまり知りたいという欲望に突き動かされる感情が滲み出ています。

翠苓との約束という個人的動機が加わったことで、探究心は客観性を失いかける瞬間さえありました。

この「蘇りの薬」が象徴するのは、この世を去ったひとを取り戻したいという人類共通の願望です。

しかし物語の中では、それが現実の政治や医学の権力構造と結びついています。

知識と命が交換可能になる時代、果たして誰がそれを扱う資格があるのか?

また、歴史的・社会的に見ると「終わりなき存在」や「蘇り」は国家神話の中で繰り返されてきた概念でもあります。

建国者が復活する、あるいは永遠の命を持つ──そのような伝承が国家の正統性を支えるという構図は、多くの文化に存在します。

猫猫が辿っているのは、ただの“薬の謎解き”ではなく、建国神話の再解釈=国家の嘘に触れる旅でもあるのです。

猫猫の目は、静かに強く、この世界の“許されざる知”を見据えています。

そして視聴者である私たちもまた、その目線に引き込まれ、知ることの代償について考えさせられるのです。

「知りたい」という欲望が、どこで禁忌に変わるのか──。

それがこのエピソードの最大の問いかけであり、猫猫というキャラクターの転機でもあるといえるでしょう。

隠れ里と西の国──建国神話の裏にある真実

第43話では、「隠れ里の祭り」という一見幻想的な場面が登場しますが、その背景には強烈な社会的記憶と歴史の再解釈が隠されています。

猫猫が狐面の群れの中に足を踏み入れた瞬間、そこはもう「現在」ではなく、無数の過去が交錯する“記憶の空間”でした。

狐の面、色覚異常、特殊な風習──それらは単なる演出ではなく、視覚的な「痕跡」として、ある歴史を語っていたのです。

つまりこの祭りは、祝祭ではなく、無言の語り部としての機能を持っていました。

猫猫は祭りの中で、子翠との会話を通じて、西の国と隠れ里の深い関係に気づき始めます。

その中で明かされる建国神話──それは、美しく語られる一方で、都合のいい神話でもあったのです。

国家が民を統治する際、しばしば歴史は“整理”され、“語られるべき部分”だけが残されます。

この話では、まさにその“歴史の隙間”に隠された真実に、猫猫が触れようとしています。

視覚的要素──たとえば狐の面や色覚異常──は、口伝できない記憶の「代替手段」だったのかもしれません。

そう考えると、隠れ里とは単なる辺境ではなく、語られなかった歴史の保管庫だったのです。

構造的に見ると、このセクションでは以下の対比が浮かび上がります:

- 神話 vs 記憶

- 支配の物語 vs 民間伝承

- 政治的な演出 vs 視覚による継承

猫猫は、この交差点に立っています。

薬や事件だけでなく、「誰がどのように記憶を残すか」という問題に直面しているのです。

この気づきは、物語の進行だけでなく、猫猫自身の役割にも変化を与えます。

彼女は“謎を解く者”から、“歴史を読み解く者”へと進化を遂げようとしているのです。

語られなかった物語こそが、人の歴史を最も深く語る──。

このテーマが第43話に込められた、最も重く、美しい問いかけの一つでしょう。

隠れ里と西の国──建国神話の裏にある真実

第43話では、「隠れ里の祭り」という一見幻想的な場面が登場しますが、その背景には強烈な社会的記憶と歴史の再解釈が隠されています。

猫猫が狐面の群れの中に足を踏み入れた瞬間、そこはもう「現在」ではなく、無数の過去が交錯する“記憶の空間”でした。

狐の面、色覚異常、特殊な風習──それらは単なる演出ではなく、視覚的な「痕跡」として、ある歴史を語っていたのです。

つまりこの祭りは、祝祭ではなく、無言の語り部としての機能を持っていました。

猫猫は祭りの中で、子翠との会話を通じて、西の国と隠れ里の深い関係に気づき始めます。

その中で明かされる建国神話──それは、美しく語られる一方で、都合のいい神話でもあったのです。

国家が民を統治する際、しばしば歴史は“整理”され、“語られるべき部分”だけが残されます。

この話では、まさにその“歴史の隙間”に隠された真実に、猫猫が触れようとしています。

視覚的要素──たとえば狐の面や色覚異常──は、口伝できない記憶の「代替手段」だったのかもしれません。

そう考えると、隠れ里とは単なる辺境ではなく、語られなかった歴史の保管庫だったのです。

構造的に見ると、このセクションでは以下の対比が浮かび上がります:

- 神話 vs 記憶

- 支配の物語 vs 民間伝承

- 政治的な演出 vs 視覚による継承

猫猫は、この交差点に立っています。

薬や事件だけでなく、「誰がどのように記憶を残すか」という問題に直面しているのです。

この気づきは、物語の進行だけでなく、猫猫自身の役割にも変化を与えます。

彼女は“謎を解く者”から、“歴史を読み解く者”へと進化を遂げようとしているのです。

語られなかった物語こそが、人の歴史を最も深く語る──。

このテーマが第43話に込められた、最も重く、美しい問いかけの一つでしょう。

猫猫と壬氏──交差する運命と感情の揺らぎ

祭りの夜、猫猫と壬氏が交わした視線には、言葉以上の想いが込められていました。

第43話で描かれるふたりの距離は、ただの恋愛的な「近づく・離れる」といった単純なものではありません。

それは記憶と感情、血筋と立場、個と国家という複数の要素が交差する複雑な動きでした。

猫猫が見た壬氏は、ただの青年ではなく、“王家の血”を受け継ぐ者。

そしてその重みを背負う姿に、彼女の中でも何かが静かに揺れ始めていたのです。

これまでの猫猫は、感情に無頓着で、壬氏への反応もどこか他人事のようでした。

しかし今話では、目の奥にある小さな動揺や、一瞬の躊躇が描かれます。

それは「恋」というラベルでは語りきれない、複雑な感情の揺れでした。

一方、壬氏もまた猫猫に対して“従来とは異なるアプローチ”を見せています。

狐面越しの会話、直接的でない伝え方──それは距離を取ることで保とうとする信頼のようにも見えました。

つまりこの場面で描かれているのは、「感情の高まり」ではなく、「感情の間(ま)」なのです。

この“揺れ”を象徴するのが、非言語的な演出です。

視線、沈黙、すれ違いざまの表情。

それらはすべて、感情が確定しないからこそ魅力的であり、読者の想像力を刺激します。

構造的に見ても、壬氏と猫猫の関係性は「身分差と文化差」の物語です。

この差異が障壁であると同時に、二人の間に「緊張感=ドラマ性」を生み出しています。

好きになってはいけない理由と、好きになってしまう感情のあいだ。

猫猫は、感情を“成分分析”しようとします。

壬氏は、感情を“抑え込みながら伝える”術を選びます。

この相互作用が、ふたりの関係を単なる恋愛未満のまま深化させているのです。

この曖昧さこそが、読者にとっての最大の魅力であり、次回への“希望”でもあります。

この記事のまとめ

- 猫猫が「蘇りの薬」に傾倒していく過程が、知の誘惑と禁忌の危うさを描く

- 隠れ里と西の国の文化的繋がりが、国家神話の再解釈を促す鍵となる

- 猫猫と壬氏の感情の揺れが、物語に“曖昧な希望”という新たな余韻を与える

コメント