アニメ『チ。―地球の運動について―』最終回は、視聴者の心に深い衝撃と問いを残す結末でした。

地動説を巡る命がけの思想継承、そして現実とフィクションの狭間で揺れる物語は、アルベルト・ブルゼフスキという実在の人物へと繋がります。

この記事では、哲学的な伏線の数々と、最終回に込められた「?」の意味を徹底考察。なぜあの終わり方が“完璧”と絶賛されたのか、その理由に迫ります。

この記事を読むとわかること

- アニメ『チ。』最終回の核心と哲学的テーマ

- アルベルトとラファウが象徴する知の継承と葛藤

- 作品が問いかける「考え続けること」の価値

最終回の核心:「?」に込められた意味とアルベルトの選択

アニメ『チ。―地球の運動について―』の最終回は、静かな衝撃と共に視聴者の心に深く刻まれました。

「?」というタイトルが示す通り、本作は最後の最後まで問いかける姿勢を貫き、アルベルト・ブルゼフスキの決断を通じて、知と信仰、疑念と希望が交差する物語を完結させました。

この章では、その「?」が象徴する意味、そして主人公アルベルトが選び取った未来について紐解いていきます。

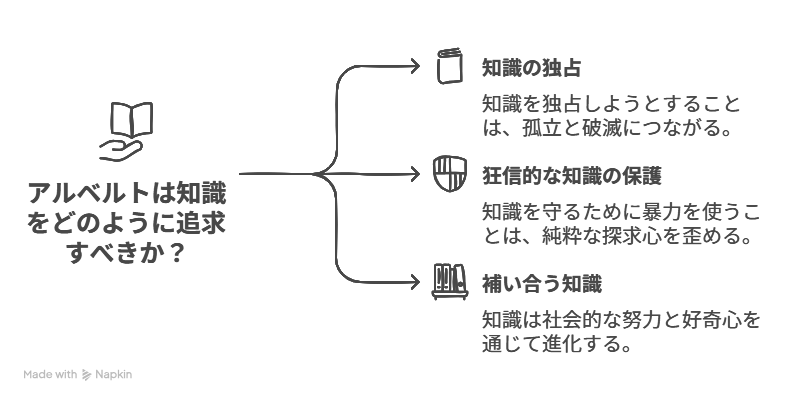

知を独占する父と、信念で暴走するラファウの対比

最終回で強烈な印象を残すのが、アルベルトの父とラファウという二人の大人の対比です。

父は知識を独占しようとし、その結果命を落とすことになります。

一方のラファウは、かつての純粋な探求心から一転して、知を守るためには暴力も厭わない狂信的な存在に変貌しました。

この二人の姿は、知に向き合う上で人が陥る二つの極端な態度を象徴しています。

アルベルトが導いた「補い合う知」の哲学とは

アルベルトは父を信じきれず、ラファウを否定することもできない中で、「僕らは足りない。だから補い合える」という結論にたどり着きます。

この言葉には、知識とは一人の天才が生み出すものではなく、多くの人の努力や好奇心の連鎖によって育まれるものだという、人間中心の知識観が反映されています。

孤独な探求よりも、社会的な連携によって知は進化し続けるという、新しい時代の価値観を感じさせる場面でした。

「?」の意味とは—問いを持つことこそが希望である

タイトルにもなった「?」は、真理への到達ではなく、問い続ける姿勢そのものが知であることを象徴しています。

これは、「答えを出す」ことが重要とされがちな現代に対し、「考え続けること」に意味があるという逆説的なメッセージとして、深く心に響きました。

アルベルトが夜空を見上げ、「疑いながら進んで、信じながら戻る」と語るラストは、人間の知の営みを肯定する静かな宣言です。

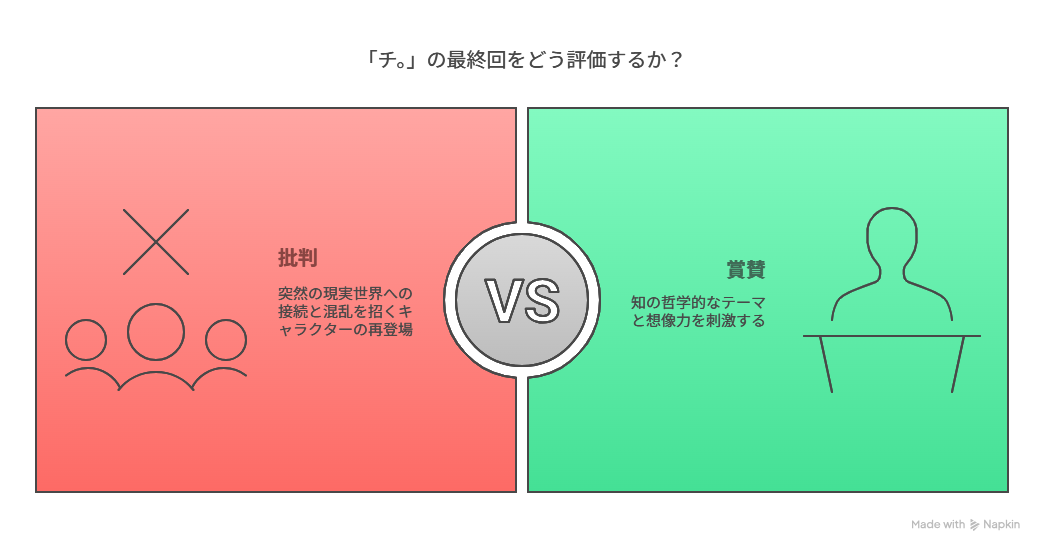

なぜ「チ。」の最終回は賛否を呼んだのか?

『チ。―地球の運動について―』の最終回は、視聴者の間で大きな反響を呼び、賛否が分かれる結果となりました。

物語が突然現実世界へと接続されたことで、多くの読者・視聴者に戸惑いを与えましたが、その背景には本作ならではの「知」に対する哲学的なアプローチが潜んでいます。

ここでは、なぜ「チ。」のラストが「ひどい」と評される一方で「最高」とも評価されるのか、具体的な理由を解き明かします。

フィクションから史実への急展開に戸惑う声

第1~3章までは架空の「P国」や「C教」を舞台に、地動説を巡る完全なフィクションとして物語が展開されていました。

しかし最終章では突然、実在の「ポーランド王国」や「アルベルト・ブルゼフスキ」という史実の人物が登場し、現実世界との接続が描かれます。

この急な設定変更により、「世界観が崩れた」と感じた視聴者も少なくありませんでした。

ラファウ再登場がもたらす“パラレル”な違和感

特に議論を呼んだのが、ラファウの再登場です。

第1章で亡くなったはずのラファウが、なぜか大人の姿で再び現れ、さらには狂信的な知の象徴としてアルベルトの前に立ちはだかります。

これに対し、「同一人物ではなく、象徴的な存在としての再構築」と受け取る考察が主流ですが、それでも視聴者に混乱を与えたのは確かです。

描かれなかったコペルニクス、その意図は?

アルベルトの教え子として史実に名を残すコペルニクスが、物語では直接描かれないことも大きな議論を呼びました。

「地動説」の確立者である彼の姿がないまま、物語が終わることに、多くの人が不完全燃焼を感じたのです。

しかしそれは裏を返せば、「知は一人で完成しない」「語られない先にこそ想像が広がる」という、本作の根幹にあるテーマの表現とも言えるでしょう。

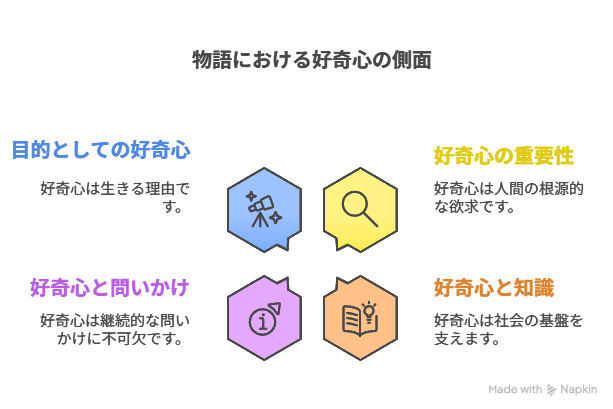

視聴者の心を掴んだ「好奇心」というテーマ

『チ。―地球の運動について―』最終回を通じて最も強く印象に残ったテーマの一つが、「好奇心」という人間の根源的な欲求です。

この作品では、知識や学問への探究心を単なる手段ではなく、人間の存在意義に近いものとして描いています。

アルベルトの成長と決断を通して、「知ること」の喜びと、それを信じる強さが鮮やかに浮かび上がります。

好奇心を信じるアルベルトと“知の重み”

血で汚れた父、狂信的なラファウ、そして迷いの中にいた自分。

そんなアルベルトが導いた答えは、「この世の美しさを追求したい」という強い意志と好奇心の肯定でした。

彼はこう語ります。「僕らは足りない。だから補い合える」と。

これは、好奇心を持つことそのものが、人間社会を支える基盤であるという、哲学的なメッセージに他なりません。

「疑いながら進み、信じながら戻る」その言葉の真意

アルベルトが語った「疑いながら進み、信じながら戻る」という言葉は、単なる印象的なセリフではありません。

それはまさに、現代を生きる私たちへの生き方のヒントとして、多くの視聴者の胸に響いたのです。

完全な真実も絶対の正解もない世界において、「問い続ける姿勢」こそが真の知であるという哲学は、SNSでも大きな反響を呼びました。

「好奇心」を持ち続けることが生きる理由になる

作品は、視聴者に「何のために生きるのか」という問いすら投げかけています。

その答えの一つとして提示されるのが、「知りたい」「もっと深く理解したい」という好奇心の灯火です。

アルベルトが星空を見上げながら決意したように、人は問うことで、そして考えることで、前に進んでいけるのです。

アニメ「チ。」の最終回に隠された歴史的なつながり

アニメ『チ。―地球の運動について―』のラストでは、フィクションから現実世界への橋渡しが巧みに描かれています。

物語の終盤に登場したアルベルト・ブルゼフスキは実在の人物であり、彼のもとで学んだ青年こそが、地動説で知られるコペルニクスです。

この章では、フィクションとして積み重ねてきた知のバトンが、いかに史実と繋がっていくかを深掘りします。

アルベルト・ブルゼフスキとコペルニクスの接点

アルベルト・ブルゼフスキは、実在した15世紀の天文学者であり、クラクフ大学の教授でもありました。

彼が教授として在籍していた同大学に、1491年、後に「地動説」を唱えるニコラウス・コペルニクスが入学しています。

この史実を元に、「架空の知の系譜」が史実と接続するという構造は、視聴者に深い感動を与えました。

クラクフ大学と「地球の運動について」という書物

最終回では、街角で「地球の運動について」というタイトルの本が話題にのぼります。

これは明らかに、コペルニクスの代表作『天球の回転について』を連想させる演出であり、知の継承と時代のバトンを象徴しています。

このようにして、作品はフィクションとノンフィクションの境界を曖昧にしつつ、視聴者自身に「知の旅」を続けてほしいという意図を込めていたのです。

「チ。」が描いた知の継承と人間の矛盾

アニメ『チ。―地球の運動について―』の核心には、「知の継承」と「人間の矛盾」という普遍的なテーマが据えられています。

命をかけて知識を託す者たちと、それを受け取る側の葛藤、そして暴走する知の力に対する恐れ。

それぞれの立場がぶつかり合う中で描かれる人間の姿は、非常にリアルで、観る者の心を強く揺さぶります。

学問と信仰の対立ではなく共存を描く

司祭レブの言葉にあるように、「疑念と信念は両立する」という考えは、この作品の重要なメッセージです。

哲学と宗教、理性と感情、科学と信仰といった対立するように見える概念が、実は人間という存在の中で複雑に絡み合って共存しているのだという視点が示されます。

このバランス感覚こそが、現代社会を生きる我々にも求められる態度かもしれません。

ラファウの暴走に見る知の狂信性とその批判

最終章のラファウは、「知を守る」という名目普通では考えられない行動も正当化する存在に変貌していました。

これは、知が本来持つべき自由で中立な性質が、人間の信念によって歪められる危険性を象徴しています。

知性は力であり、使い方を誤れば暴力にもなり得るという警告が、このラファウの姿には込められています。

「知を残す」とは何かを問い直す作品

物語を通して繰り返される問い、それは「知とは誰のものか?どのように残されるべきか?」というテーマです。

父は知を隠し、ラファウは奪い、アルベルトはそれらを「共有する」ことで受け継ごうとしました。

この選択こそが、「チ。」が提唱する新しい知の在り方であり、協働・補完・継承の意義を強調するものでした。

ち。最終回で提示された“考え続けること”の価値

『チ。―地球の運動について―』の最終回が多くの視聴者に強い印象を与えたのは、「問い続けること」自体に価値を見出す姿勢を描いていたからです。

一つの正解を示すのではなく、観る人に「考える機会」を与える物語の構造は、エンターテイメントでありながら哲学そのものでした。

この章では、物語の終わりに込められた“考えることの力”を紐解いていきます。

フィクションと現実を繋ぐタウマゼインの余韻

ラストで語られた「タウマゼイン」とは、ギリシャ語で「驚き」「不思議」を意味する言葉です。

アルベルトが星空を見上げながら「僕もタウマゼインを感じます」と語る場面は、知への畏敬と好奇心を肯定する象徴的な瞬間でした。

それは、問いの先に答えがあるとは限らない、でも問い続けること自体が人間を人間たらしめるという、本作の主張の結晶なのです。

視聴者への問いかけ:「何を捧げれば、この世界を知れるのか?」

司祭レブが投げかけた言葉――「この世界のすべてを知るには、何を捧げればいいか」――は、視聴者にもそのまま向けられた哲学的な問いです。

このセリフはSNSでも大きな反響を呼び、人生の選択、学問の意味、知識の重みについて考えるきっかけを与えました。

本作が評価されたのは、物語を超えて、視聴者自身に“思考する責任”を委ねた点にあります。

【チ。アニメ最終回】まとめ:疑問が生む、知への扉

『チ。―地球の運動について―』の最終回は、従来のアニメとは一線を画す哲学的で余韻の深いエンディングでした。

「地動説」を題材にしながら、ただの科学史ではなく、“知とは何か” “人間とは何か”を問う普遍的なテーマが描かれていたのです。

最後に提示された「?」という問いは、視聴者一人ひとりの中に「考える力」を呼び起こす鍵でもありました。

「?」で終わる物語こそが、考え続ける知の証

この物語は明確な答えを出しません。

それはつまり、「問い続けること」こそが人間の営みであり、知の継承は常に未完成であるべきという制作者からの強いメッセージとも捉えられます。

エンターテインメントの枠を超えた“学びの物語”として、多くの人の心に残るエンディングでした。

歴史を動かした“もう一人の名もなき者たち”の物語

物語の中で描かれたのは、決して“偉人伝”ではありませんでした。

ラファウやオクジー、ドゥラカ、そしてアルベルト……歴史に名を残さなかったかもしれない人々の知のリレーこそが、本作の中心に据えられていたのです。

その先に、コペルニクスという一人の歴史的存在が生まれるという構造は、知の尊さを改めて実感させてくれました。

『チ。』は、「知りたい」という気持ちがどれほど人間を強くするのかを教えてくれる、珠玉のアニメ作品でした。

この記事のまとめ

- アニメ『チ。』最終回の詳細な内容と展開

- アルベルトの選択と好奇心の肯定

- ラファウとの対比に描かれる知の狂信性

- 「?」という問いの象徴的な意味

- 歴史とフィクションを繋ぐ知のリレー構造

- クラクフ大学やコペルニクスへの接続

- 視聴者自身への「考えること」の呼びかけ

- 学問と信仰の共存というメッセージ

- 「疑いながら進み、信じながら戻る」という哲学

- 名もなき者たちによる知の継承の尊さ

コメント